华润置地、恒隆、腾讯云践行数字化主张,智慧+服务表现居前

过去一年,以生成式人工智能(AIGC)领衔的科技风潮给世界带来惊喜,人们期待它们与实体经济逐步结合,在产业升级、科技创新、企业转型、效率创造等方面发挥巨大价值。

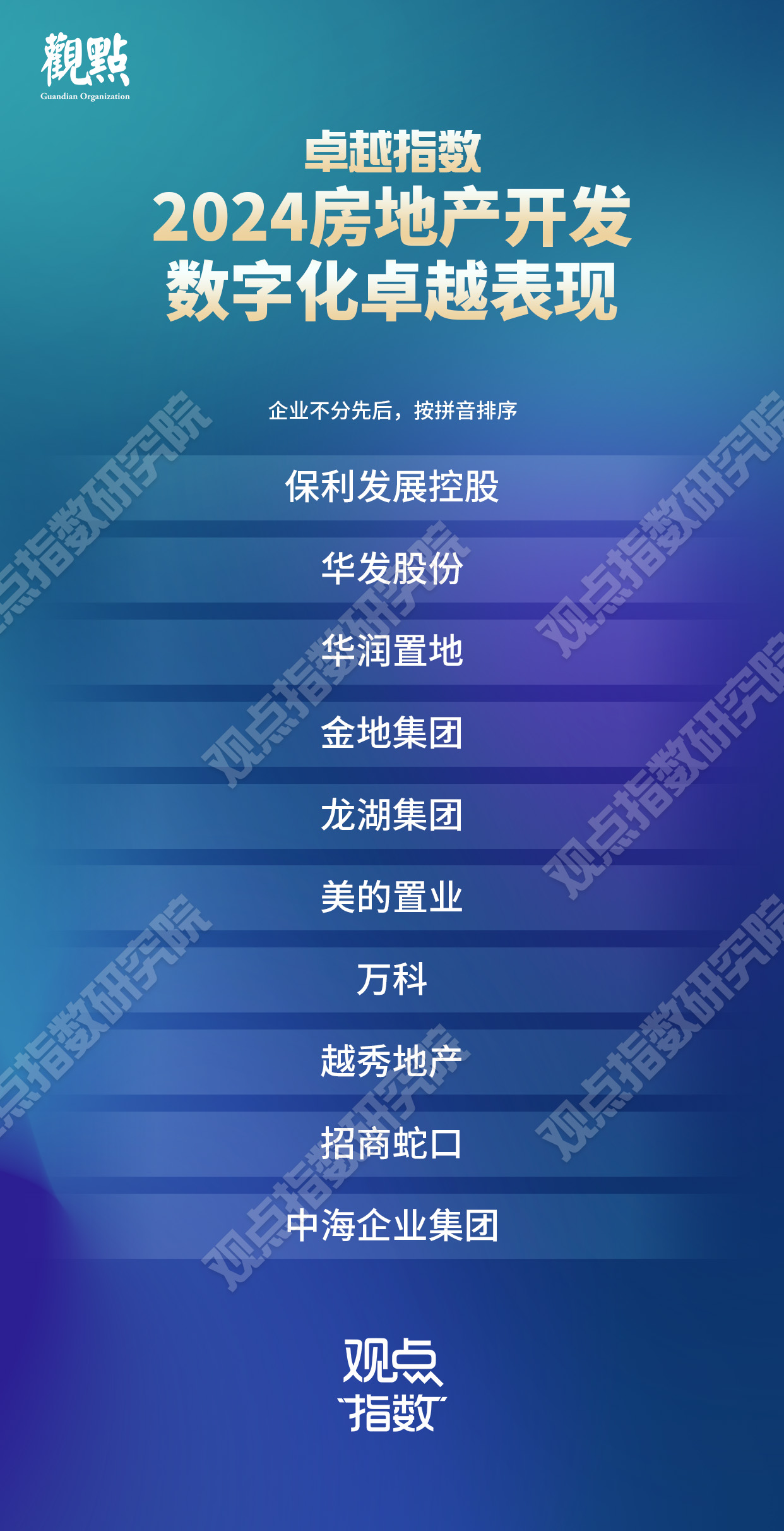

2023年,在科技变化日新月异,不断刷新人们对于数字化未来的想象空间的同时,不动产领域还处在低谷期。房地产开发商在数字化转型方面亦有所放缓,研发投入变得谨慎。同时,线上营销效果难及预期。期内主要以科技赋能内部治理,提升运营效率为主。整体趋势主要从开发侧向运营侧深化。

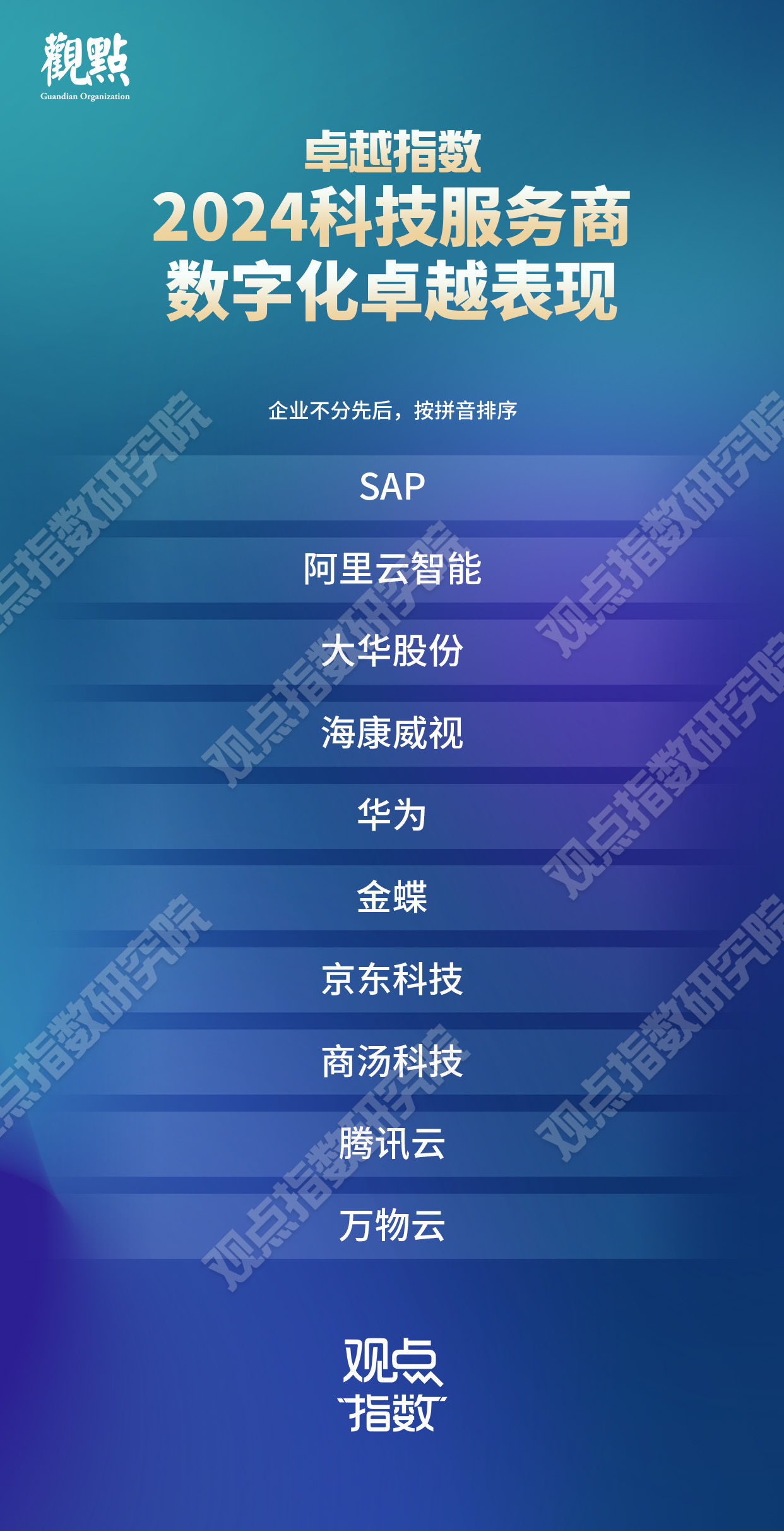

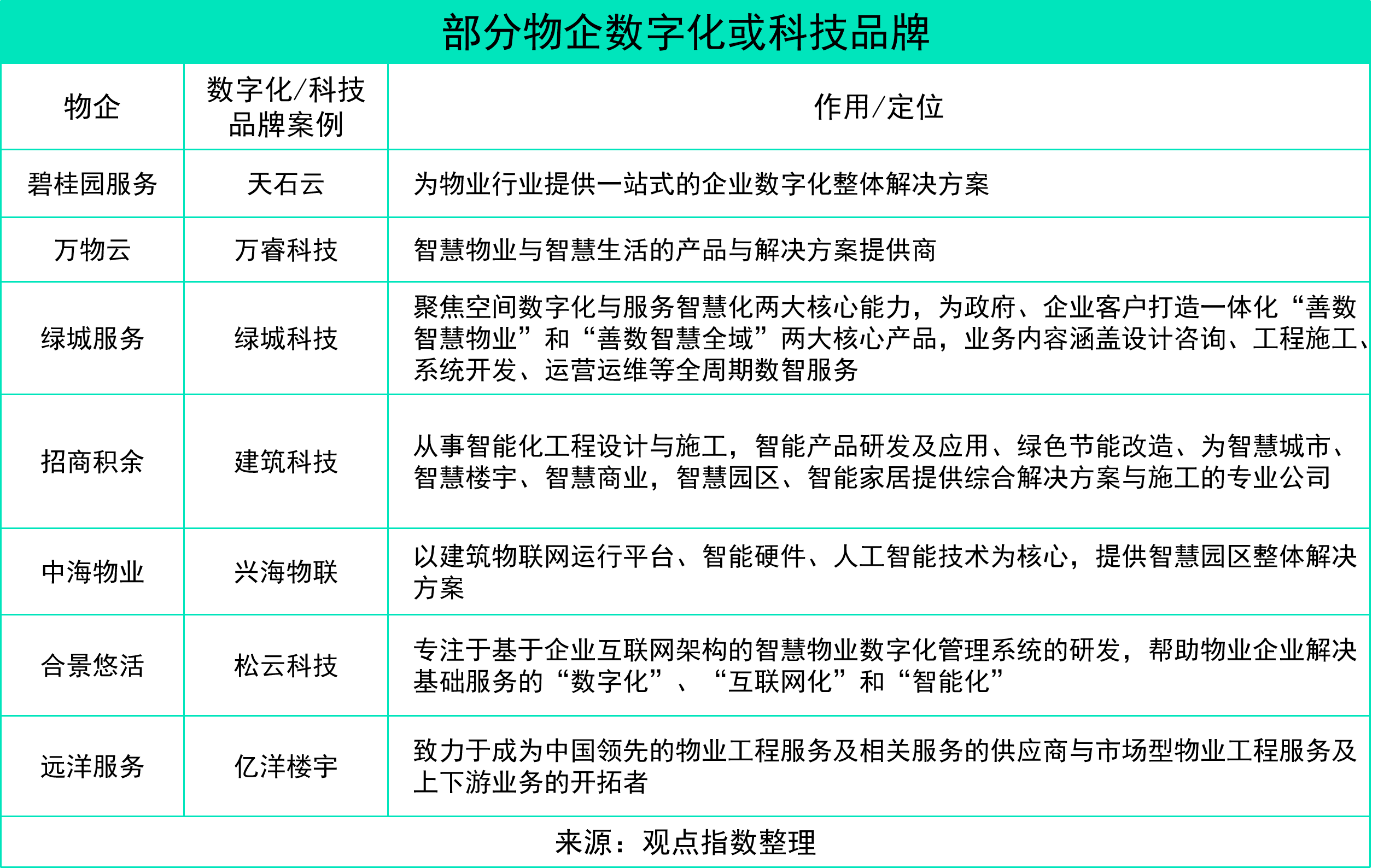

运营方面,物业管理的数字化技术运营及普及度相对较高。超过七成物企完成运营智能化(包括计划运营管理、智慧调度中心等运营智能化应用)阶段。部分头部物企如万物云、中海物业、招商积余等已有外部拓客的数字化或科技品牌。

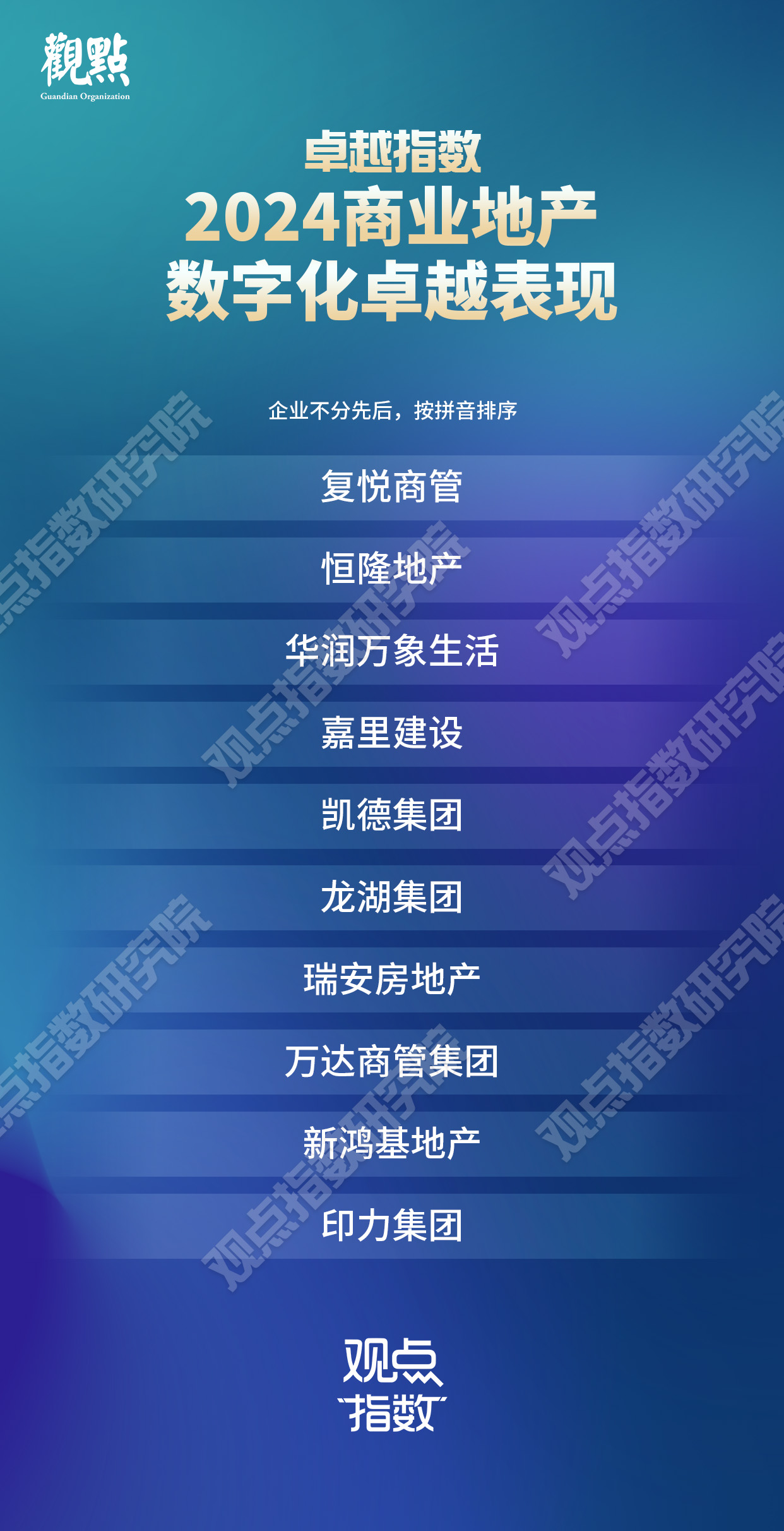

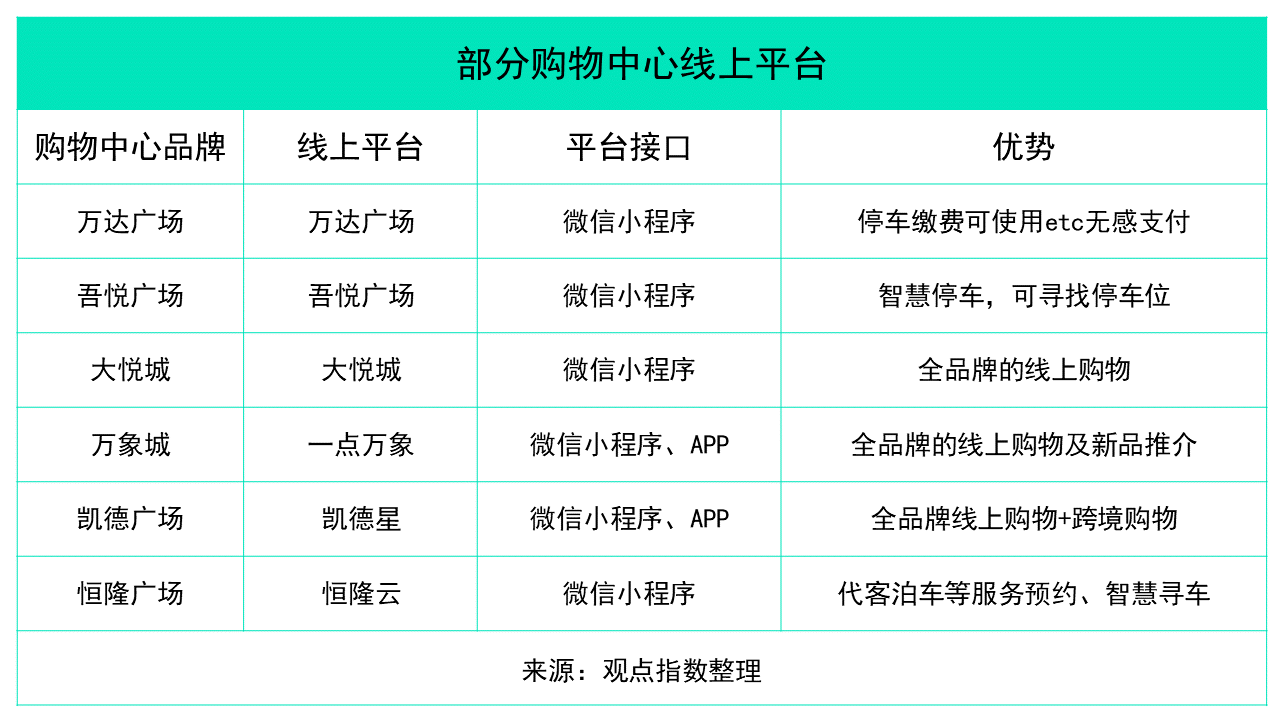

商办方面,智慧+服务双向赋能是当前商业地产行业高质量发展的重要趋势。2023年,部分商办企业在智慧商场的运营及线上平台、会员体系的建设上动作活跃。各购物中心品牌线都倾向于构建独立的会员体系,以微信小程序或App等作为便于消费者接触的触点,提供更优质的购物体验。

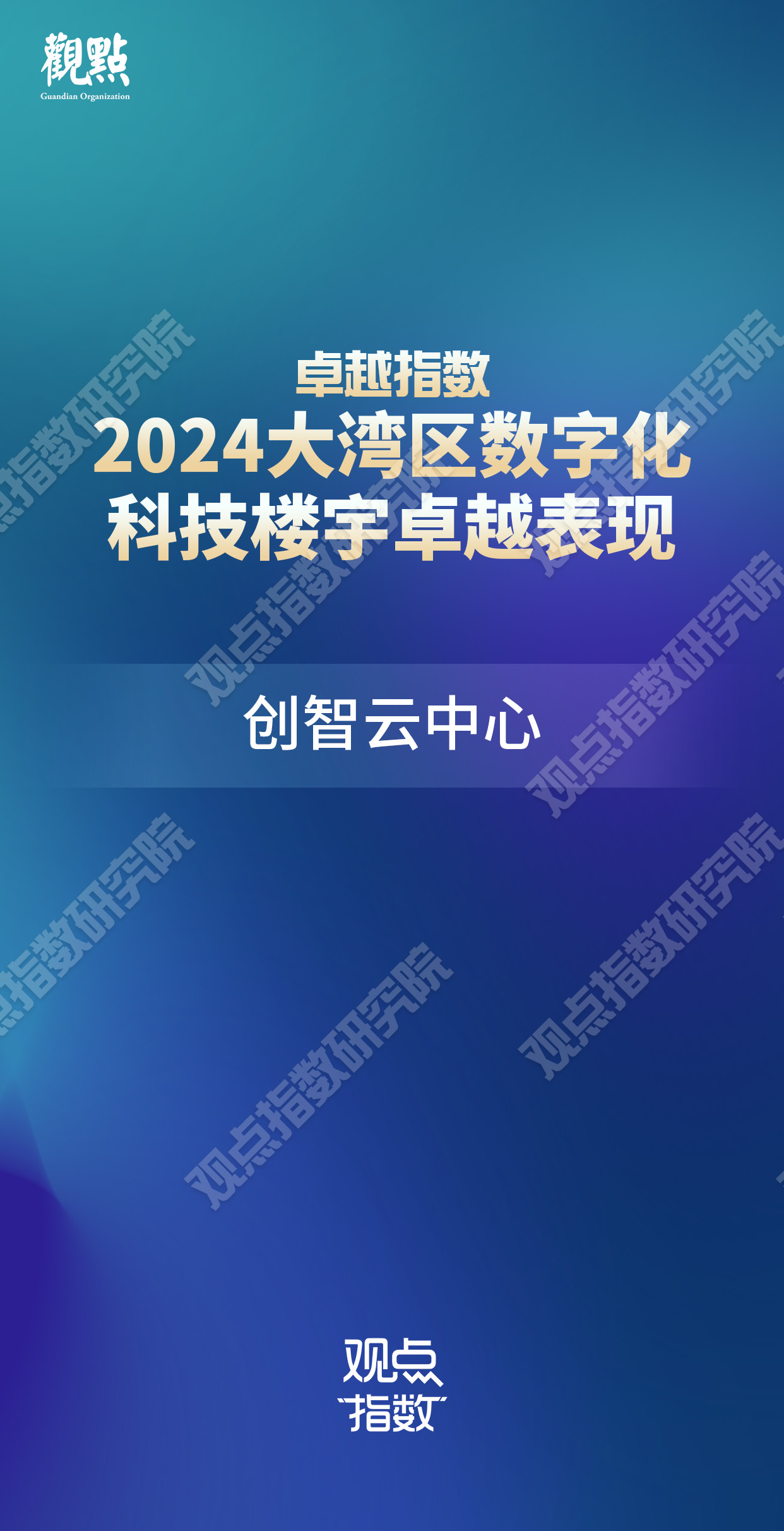

另外,在双碳背景下,能耗管理、绿色认证也成为园区等高能耗业态的运营重点。尽管打造智慧园区会遇到诸如产业同质化、高运营成本、竞争压力加大及盈利等方面的难题,但当前智慧园区蕴含着巨大的潜力,新技术革命下,发展也将有所提速。

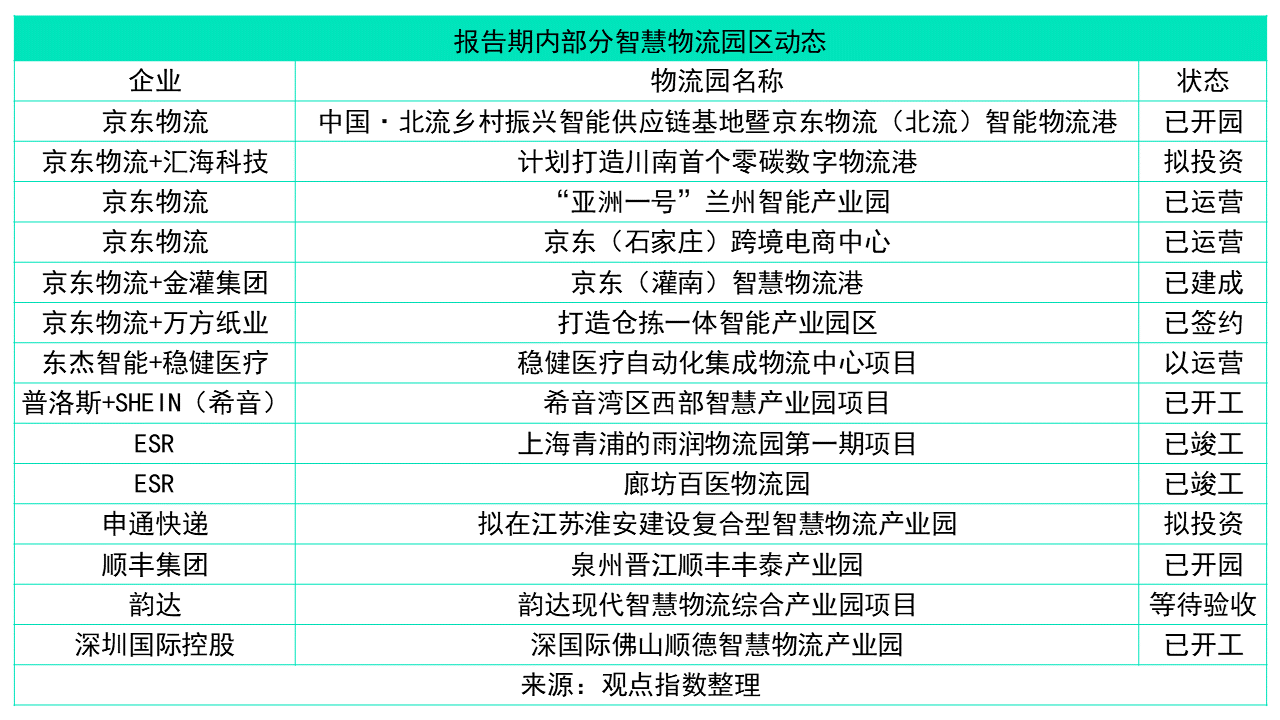

报告期内,智慧物流园建设成为热门,京东物流、ESR、普洛斯、申通等均有不同的项目上线;其中,冷链物流仍然备受关注。

房开企业数字化转型遇挫,从开发向运营侧深化

过去一年,以生成式人工智能(AIGC)领衔的科技风潮给世界带来惊喜,人们期待它们与实体经济逐步结合,在产业升级、科技创新、企业转型、效率创造等方面发挥巨大价值。

房地产行业经历了两年多的调整,尚未走出低谷期。在告别以往高负债、高杠杆、高周转模式的同时,也从增量时代转向存量时代,从资本红利时代转向管理红利时代。外部环境不断挤压房地产企业利润空间,企业内部业务布局及组织架构也不得不面临深度调整。

面对新的竞争形势,房地产企业唯有在营销、运营、成本及风控等多个领域进行精细化管理,才有望获得更大的发展空间。而数字化转型则有助于企业降本增效、模式创新、决策智能及业务增长。

从现状来看,尽管房企对数字化转型的重视程度在不断提升,但在数字化转型过程中也是挫折不断。

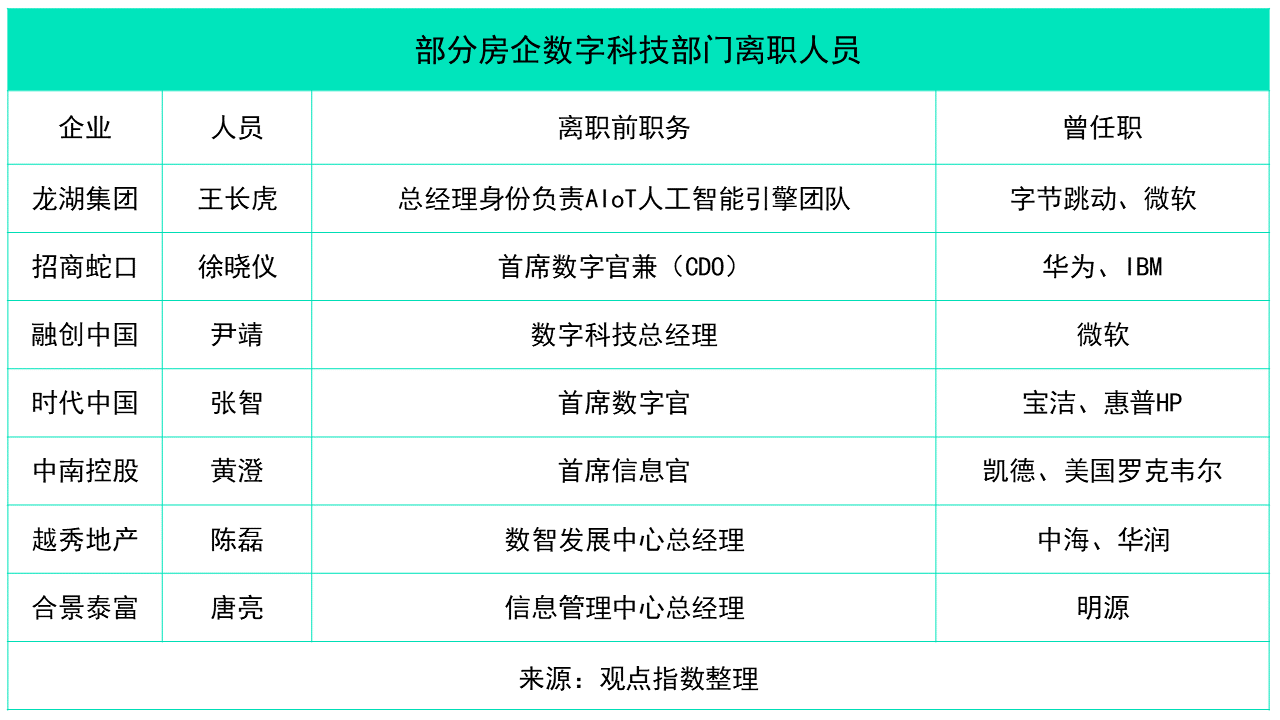

2022年至今,大型房企都出现了首席信息官(CIO)或者数字化相关负责人离职的现象。值得注意的是这些离职人员也不再是跳槽去其他房企履职,而是创立了科技公司。房企方面,部分在首席信息官离职后直接撤销了该岗位,有的则安排传统的地产开发管理人员兼顾公司的数字化。

这一做法反映出,在房地产行业流动性危机及楼市持续下行的影响下,数字化的应用场景大幅减少;部分开发商举步维艰,企业利润变薄甚至亏损,无力或不想负担数字化的成本;另一方面,过往数字化的模式未能实现真正提质增效,业务与技术的融合仍需漫长的时间。

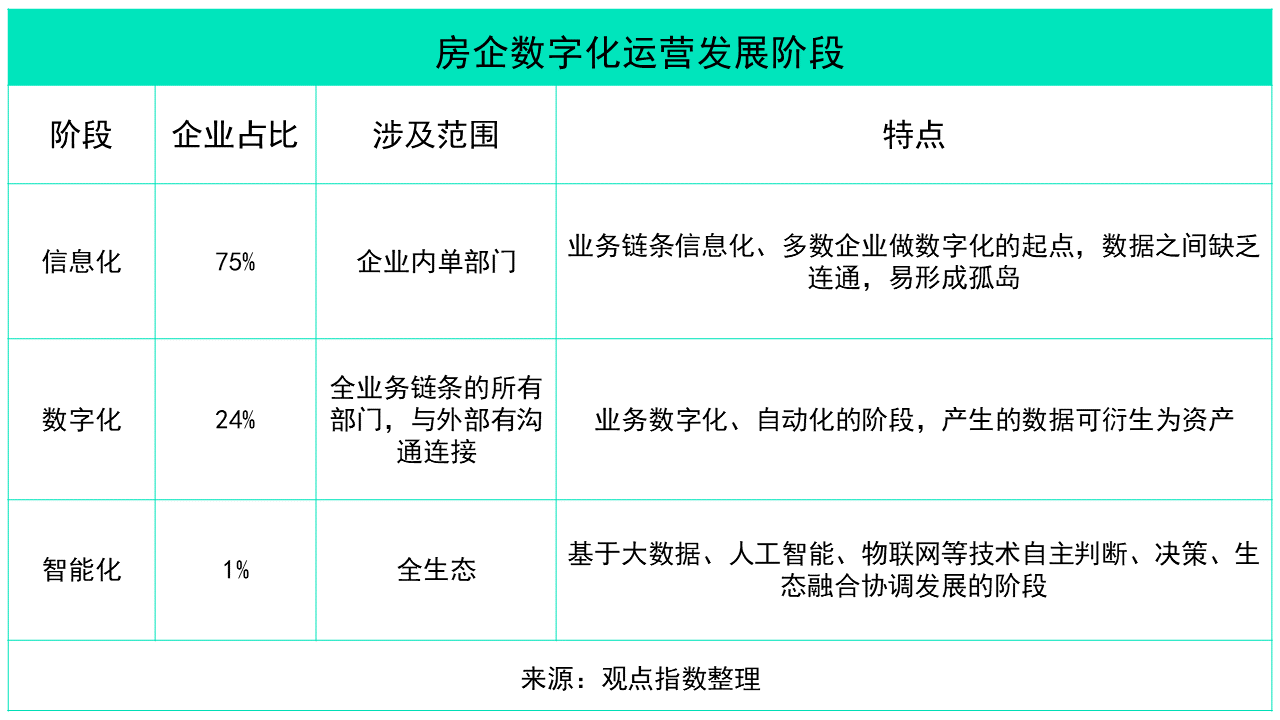

中国不动产行业的数字化转型属于顺应“大势”而起,当下头部的房地产企业已经基本完成数字化基建和信息化系统的平台搭建,数据显示2022年75%的头部房企实现ERP、财务、人力、OA等内部系统和数据的贯通;但头部房企尚未实现数字驱动业务的全面转型,大多数仍处于起步阶段。

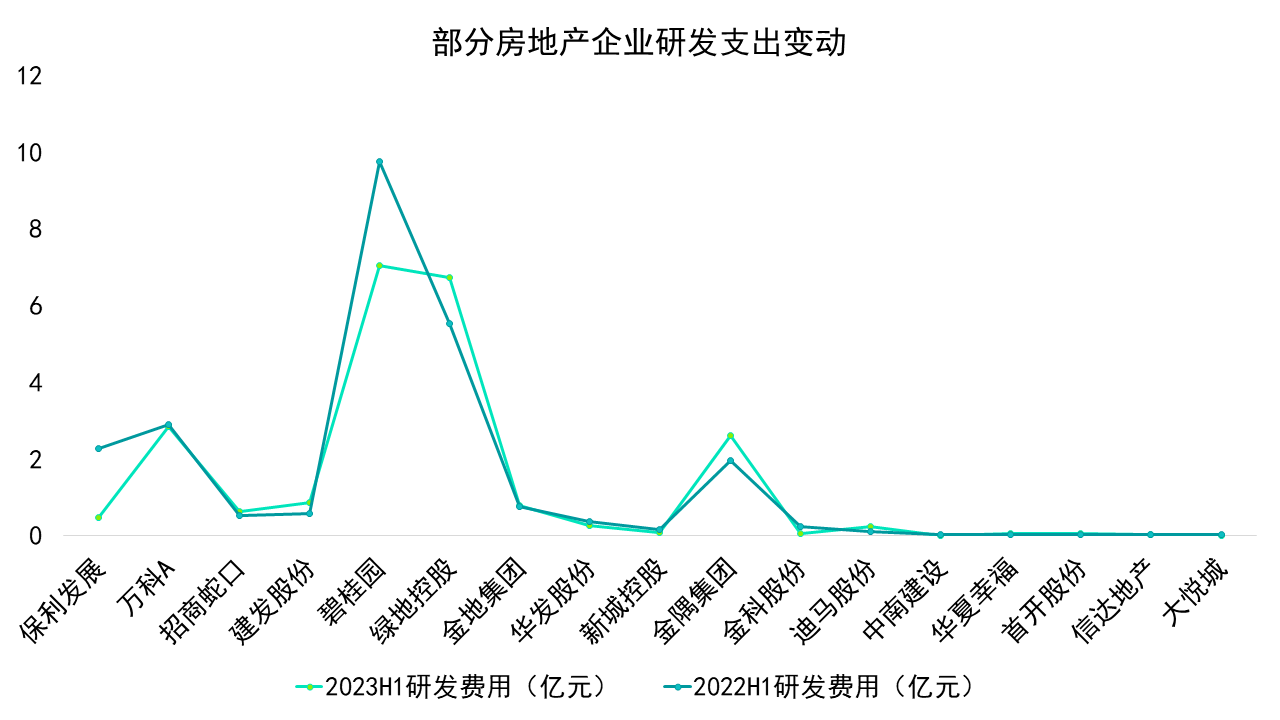

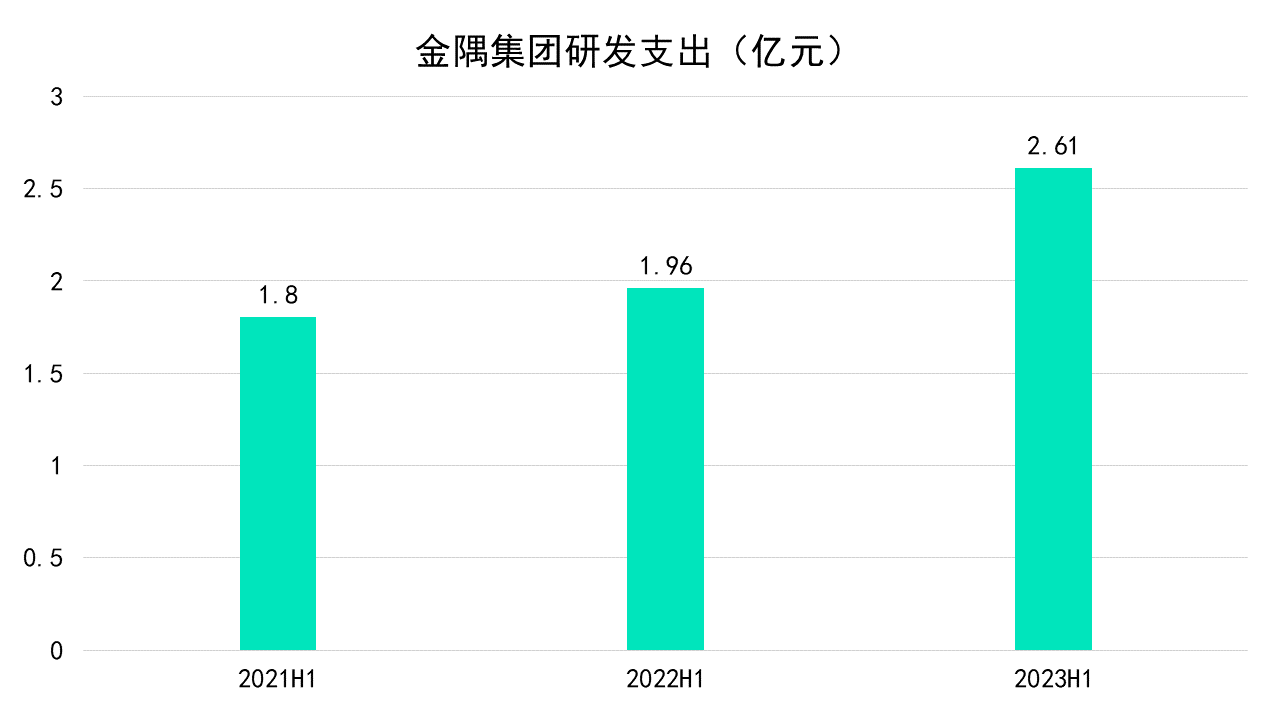

随着基础信息化平台完成搭建及整体环境变化,上市头部房企对于研发投入更为谨慎。绝大多数房企在研发支出方面仍然占比较小。在2023年上半年披露研发费用的房企中,仅碧桂园、万科、绿地控股及金隅集团研发投入突破了1亿元,更多房企的研发投入基本为几百万元,可以认为自费进行科技建设的房企仍是少数。

此外,较多房企的研发投入在2023年上半年都有继续收缩的趋势,数字化转型仍然任重而道远。

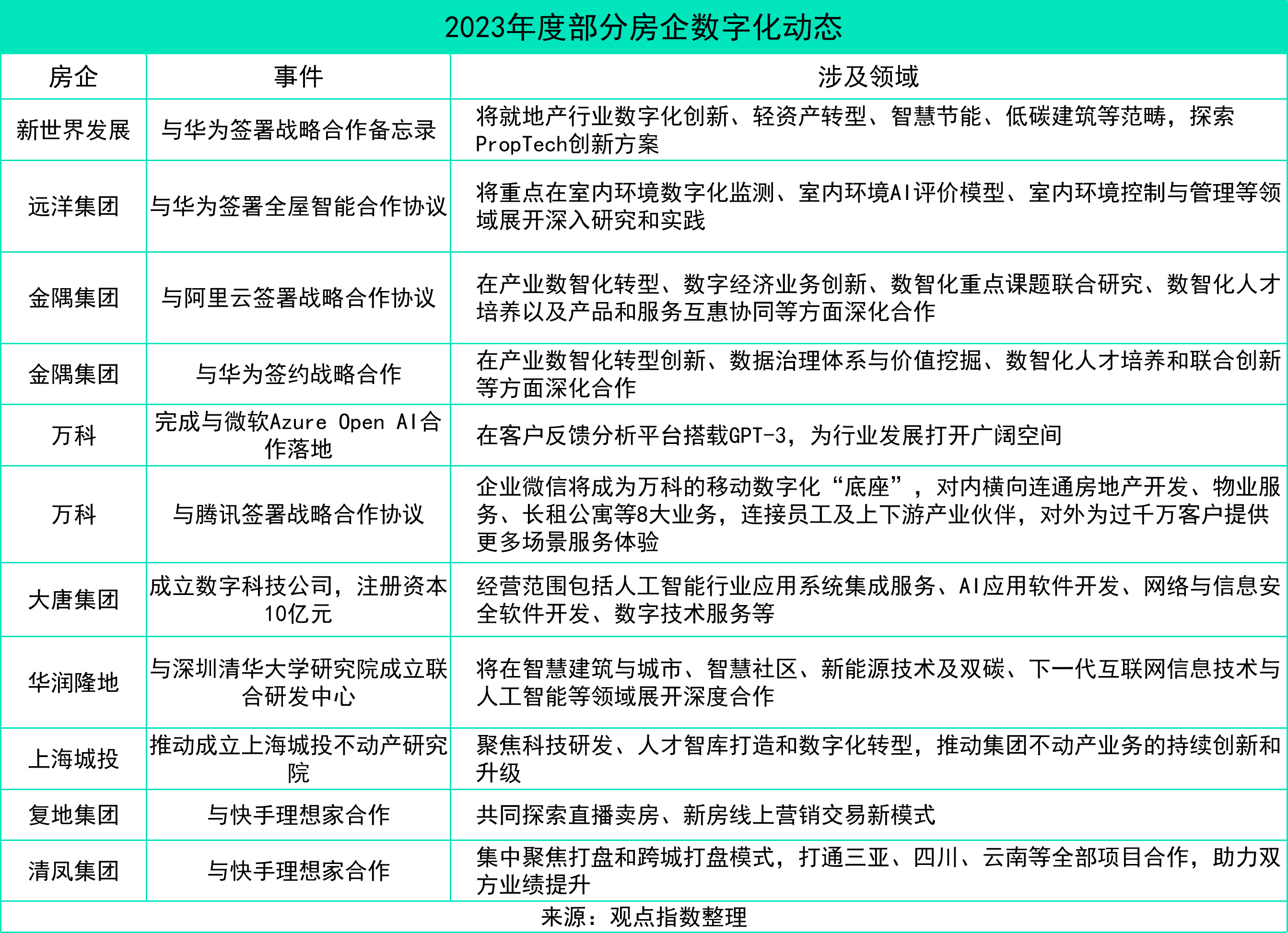

报告期内,少部分房企在数字化转型方面表现较为活跃,其中包括金隅集团、远洋集团及万科等。主要涉及到赋能企业内部治理,提升运营效率;探索智慧节能、低碳建筑,Prop Tech创新方案;聚焦科技研发及数智化人才培养;尝试直播买房、线上营销等。

金隅集团分别于2023年9月及11月与华为及阿里云签约战略合作,协议的内容较为一致,主要涉及在产业数智化转型、数字经济业务创新、数智化重点课题联合研究、数智化人才培养以及产品和服务互惠协同等领域。

据了解,金隅集团的主业为“建材+房地产”,其数字化更多是在智能装备产品和新材料专利端。过往信息显示,金隅集团以科技创新为引领,打造了包含装配式混凝土建筑装配式钢结构建筑、装配式外墙、工业化内装、超低能耗建筑五大产品复合体系的金隅智造房屋体系。

金隅集团管理层曾表示高度重视区块链等信息化、数字化技术的应用。从近几年研发支出来看,该公司的研发投入也在不断增长。

数据来源:企业公告、观点指数整理

万科则尝试在Chat GPT热度兴起之时抓住风口,在2023年2月便与微软Azure OpenAI有合作落地。

作为初期的尝试,Azure OpenAI嵌入了万科预警平台,后者利用自身GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征,对客户服务进行前置化处理。

另外,部分房企或房地产经纪公司的数字化方向转向销售,报告期内,我爱我家与人工智能技术提供商第四范式合作,计划打造首个房产经纪大模型,助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动;中原地产则与商汤科技签署战略合作协议,共同推出Sense MARS原境空间房产营销AIGC解决方案,并将在AI+房产营销领域开展长期深入合作。

实际上,线上卖房并非新鲜事,早在2020年“天猫好房”推出之时,碧桂园、万科、富力及建业集团等房企便与其合作。从房企角度来看,牵手互联网巨头有利于打通看房、购房全链条,利用数据实现精准营销。

2023年9月11日,复地集团与快手旗下快手理想家举行合作发布会,双方计划共同探索直播卖房、新房线上营销交易新模式;同时,快手理想家还宣布直签珠海复地星愉湾项目,将和复地星愉湾项目合作,开启集中聚焦打盘和跨城打盘。

据快手发布的2023年第四季度及全年业绩财报,2023年第三季度快手理想家累计交易额高达140亿元,第四季度理想家业务累计房产交易额超160亿元,截止2023年第三季度末,快手理想家覆盖的城市数量达到了120个,发展势头较强。

但当前与类似流量平台采取合作直播卖房的开发商并不多。过往房企如碧桂园线上直播卖房,越秀地产通过购房平台“越秀房宝”线上营销等案例显示,网络营销常常存在投入多,有效度不高的情况;VR看房等模式流量多的同时,还存在线上客户转化率低,房企意向客户流失度较高。

观点指数认为,房企销售承压主要是市场整体需求下降,购买力遭受较大冲击造成,而非房企的营销方式落后。因而,通过与流量平台合作进行房产销售的效果终究有限。

在智能建造方面,房开企业主要是运用了BIM(建筑信息模型)技术创造建筑物的三维模型,进而提供精确的建筑物信息,控制施工成本。

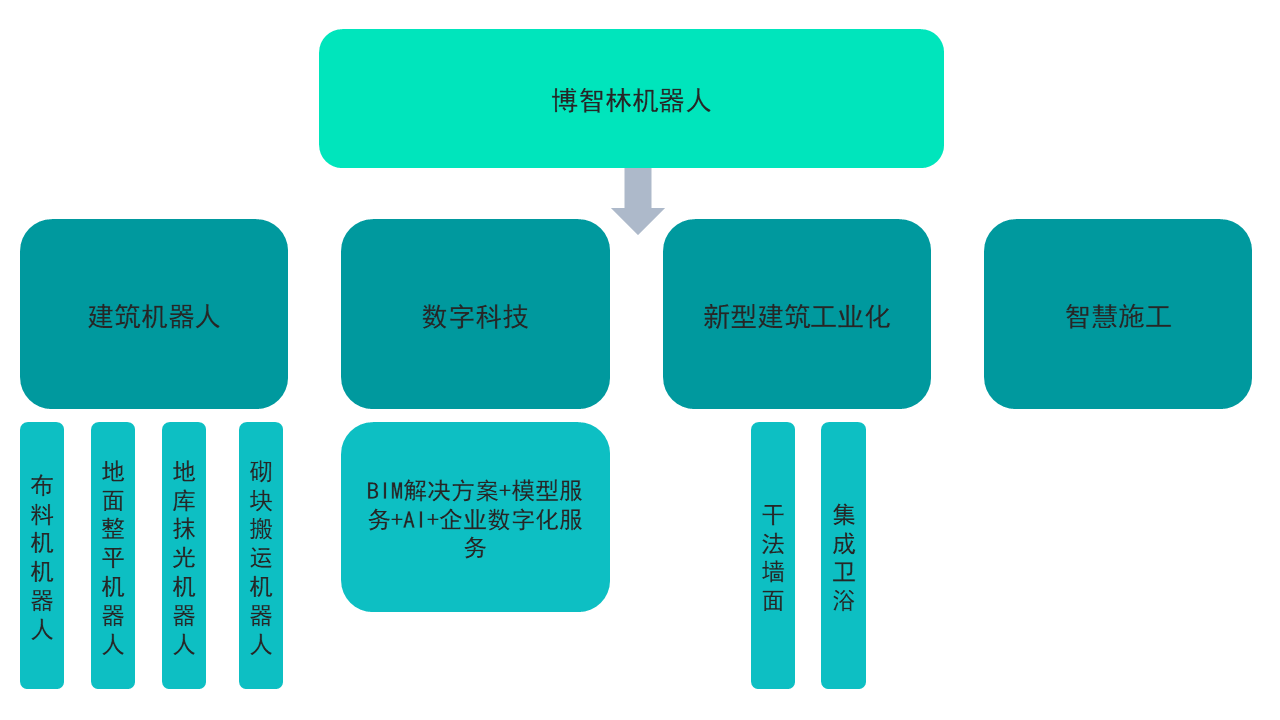

该领域有所突破的房企主要为碧桂园,旗下全资子公司博智林设计了建筑机器人并投入商业化应用。据其官微介绍,该公司机器人品类包括了砌块搬运机器人、砂浆喷涂机器人、打孔机器人、丝杆安装机器人、外墙喷涂机器人、腻子涂敷机器人、地坪施工类机器人、室内喷涂机器人、布料机器人等。

来源:企业官网、观点指数整理

截止2023年5月,碧桂园建筑机器人服务覆盖31个省份(自治区、直辖市)超650个项目,累计交付超2100台次,应用业态包括住宅、学校、办公类、市政公建项目等。

另外,建业地产通过旗下上市企业筑友智造押宝智慧装配式建筑,在多个省市布局智能化数字工厂,在引入广联达作为二股东后,基于SaaS的装配式建筑产业互联网平台,以数字化+产业化为中心合作运营。

截止2023年度末,筑友智造累计的专利达1973项,同时,录得预制装配式建筑组件销售收入约6.73亿港元。

目前,智慧建造在市场上的规模化应用程度仍然较低,主要原因包括了智慧建造面临的人才管理体制与智慧建造人才不适应、房地产行业整体信息化水平不高、建筑机器人的大部分技术专利还在研发阶段。

总结来看,2023年不动产行业整体进入存量时代,数字化的趋势主要从开发侧向运营侧深化,更多结合服务场景运作。

部分头部物企实现数字化创收,未来社区仍在探索中

运营侧,物业管理是地产链条中数字化技术运用和普及度相对较高的领域。

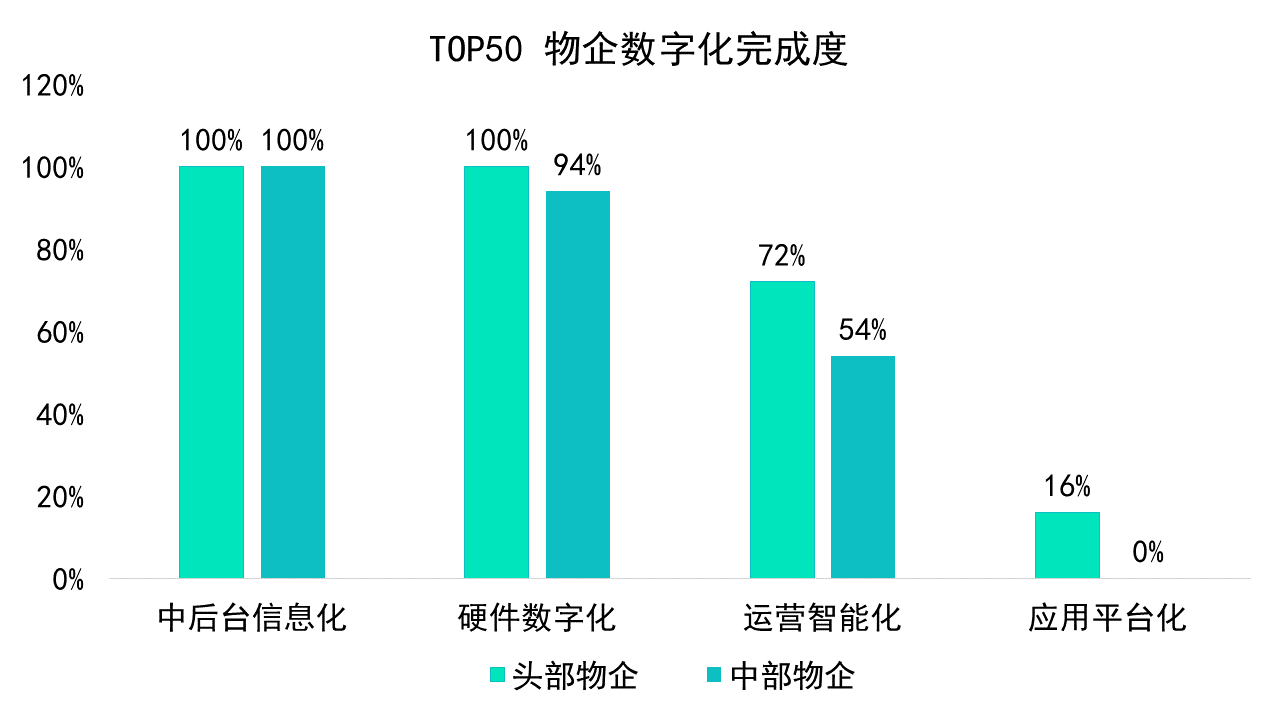

数据显示,TOP50物企已经基本完成了中后台信息化(包括财务系统、OA系统等各类信息化系统)和硬件数字化(包括智能摄像头、停车道闸、智能门禁等各类智能设备)。超过七成物企完成运营智能化(包括计划运营管理、智慧调度中心等运营智能化应用)。另外,约有16%的头部物企在应用平台化领域(以平台延展能力+生态链整合能力为核心的数字化生态)的探索较深。

数据来源 :观点指数整理

观点指数认为,物企在推进数字化方面有见效快,具体应用场景多等优势。例如,在管理场景中布置智能识别摄像头,提高管理效率的同时降低人力成本;通过物业管理过程中获取和采集的住户行为习惯数据、资料,针对性地发展对应的社区服务;以及与人工智能和虚拟人技术结合的便捷管家和客户服务等。

在数字化转型动力方面,物企相较于房开企业也更足,一方面物企现金流较为充沛,另一方面,物业行业管理费提升困难,人工成本上升压力等会对利润率有较强的削弱。

实际来看也是如此,部分头部物企旗下都有独立甚至能做到外部拓客的数字化或科技品牌,例如万物云旗下万睿科技,中海物业旗下兴海物联、招商积余旗下建筑科技等。

万物云主要通过AIoT及BPaaS解决方案服务来实现创收,业务主要面向地产开发商、物业管理者及政企客户等。另外,还针对从事城市服务的公司提供远程空间运营服务,如智慧城市空间工作流程管理服务及运营数据分析服务,通常每年向客户收取其收入的2%作为数字化运营服务费,由于万物云的城市服务业务基本采取小股操盘模式,不会直接并入报表,科技板块对其赋能的同时也实现了将城市服务收入在报表中间接体现。

年报显示,2023年度万物云的AIoT及BPaaS解决方案服务产生收入为27.8亿元,同比增长16.9%;毛利率为29.2%,在总体业务板块中盈利能力较强。报告期内,企业BPaaS业务新增外部客户69个,包括头部通信企业、大型公募基金及龙头汽车企业;空间BPaaS业务累计在39个城市项目中落地。

值得一提的还有其“蝶城”生态,这一概念是指3公里半径的地理空间内,围绕居民生活与资产服务需求,基于空间物联技术及应用构建的社区共享服务网络。其商业逻辑是通过打破传统住宅物业围墙,人员调度从小区内变为跨小区,让效率得以提升。

2023年,蝶城也进一步推动智能化升级。万物云在蝶城内展开对“灵石”边缘计算服务器以及“飞鸽”智能工单系统的发试点。前者是万物云在蝶城内整合服务器、通行业务、通讯业务、巡检业务的集成系统,未来将结合大模型等技术,达成多场景互融互通;后者提供任务智能拆解、智能派发等功能,万物云称该系统为行业内首个。

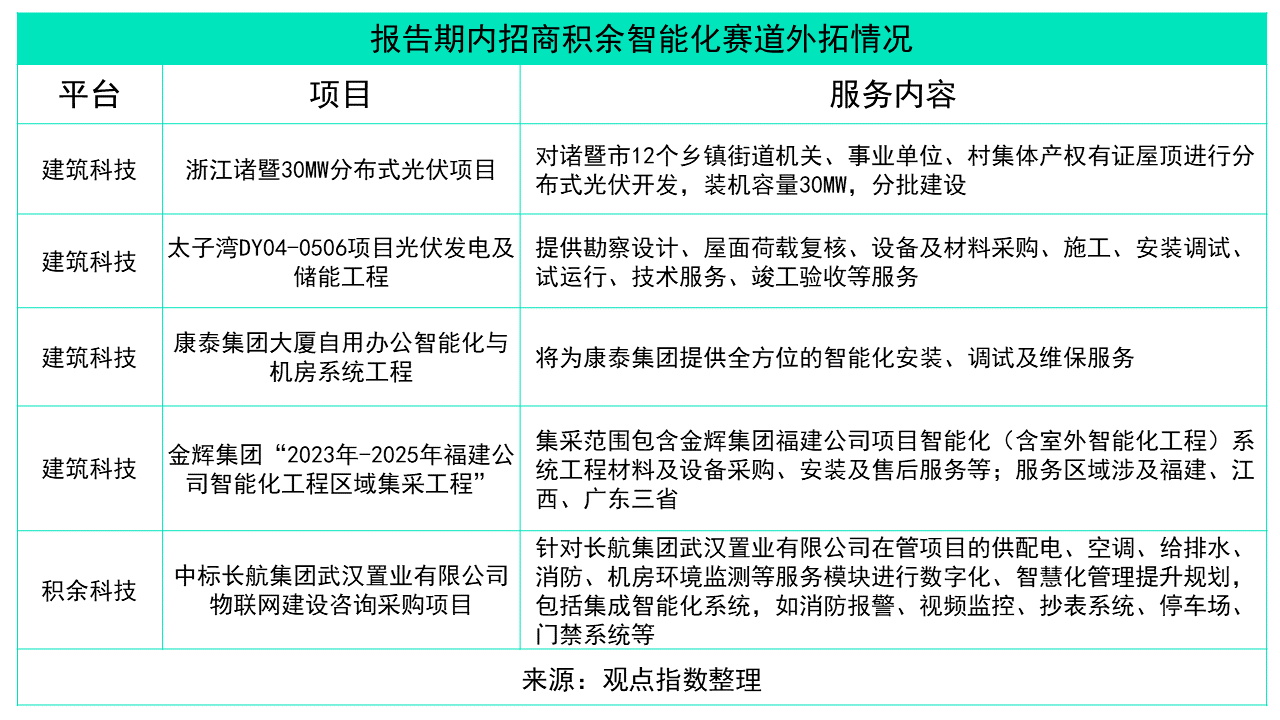

招商积余报告期内在智能化赛道的拓展上也取得了积极成果。旗下建筑科技先后取得了浙江诸暨30MW分布式光伏项目、太子湾DY04-0506项目光伏发电及储能工程等项目。积余科技中标了长航集团武汉置业有限公司物联网建设咨询采购项目等。

但总体来看,对外输出业务并创造盈利的物企占比并不高,目前物企数字化集中于降本增效,数字化产生的效益多与社区增值服务的收益融合,主要是因为社区增值服务涉及数字社区、智慧社区、社区新零售、智能停车系统等的建设,以一种贯穿全流程的数字化方式来提高综合服务能力。

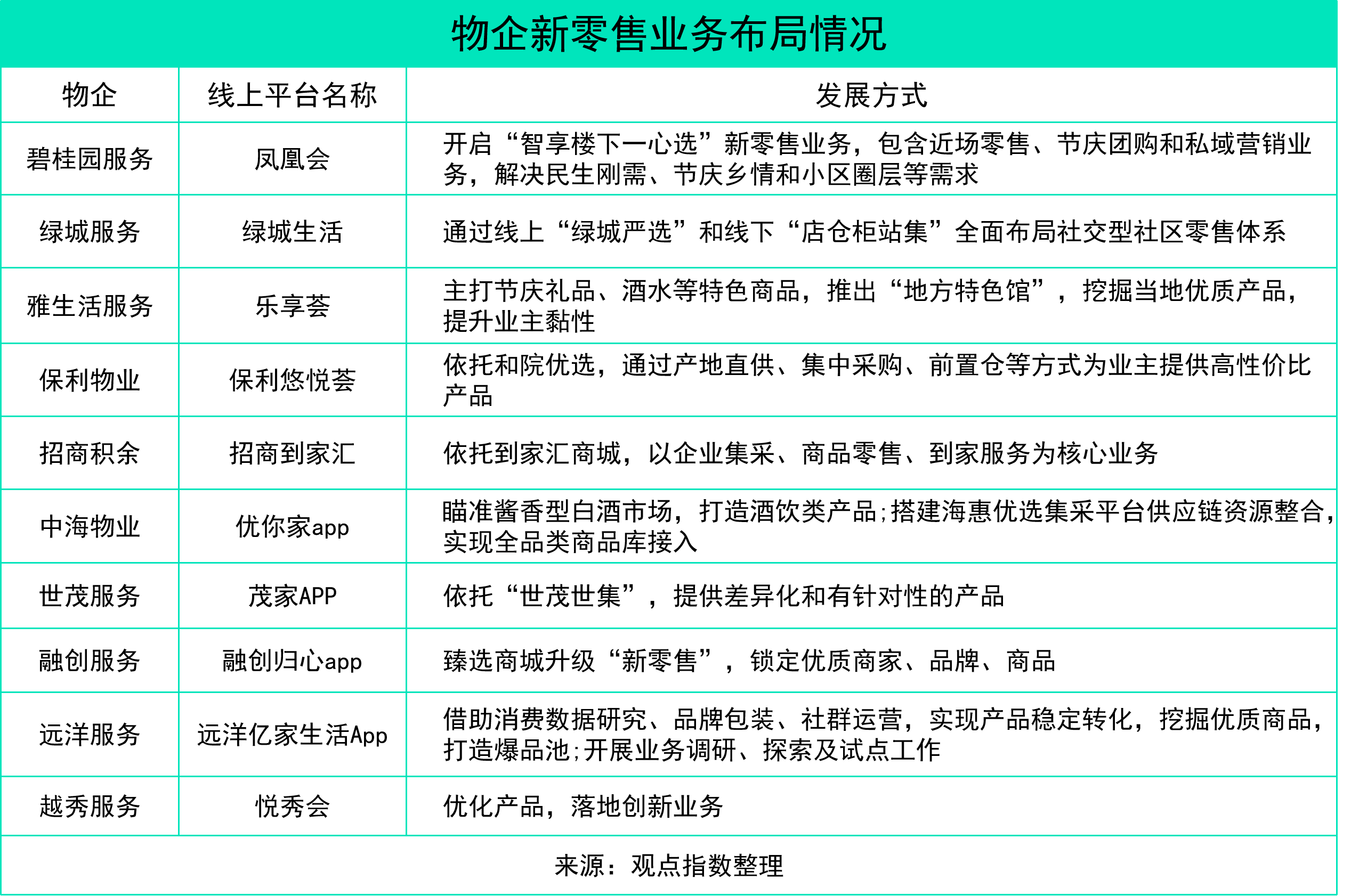

另外,大部分物企普遍搭建了to C的线上数字化app平台,用于实现线上和线下的整合连通,除了门禁及缴费等基础功能外,也搭载各类增值服务,其中线上零售比较热门。

如绿城服务围绕基础生活产品需求,通过线下场景+线上运营的方式,有效运用小程序、小区前置仓及社区市集等载体,持续推动社区零售业务的增长。2023年中期,“绿城生鲜”升级成为“绿城严选”,同时根据业主需求,探寻完整的选品、检测、评价的产品体系,形成了涵盖绝大部分业主每日所需的产品结构体系。截至2023年末,该业务板块收入12.72亿元,同比增长11.7%。

实际上,物企发展社区零售早期多以To C为主,但近年来C端客户更多被互联网竞争者争夺,因缺乏差异性,物企的优势不在,这也促使企业转向供需匹配信息不对称程度更高的To B领域。

在社区零售的实践中,物企的销售产品主要集中在大米、粽子等日用和节令商品,部分公司还会提供“特供”精品农产品等,与电商销售商品的模式相比,物业公司可以拥有更高的客户粘性,但最后仍要落到服务上。

报告期内,浙江省政府发布《关于全域推进未来社区建设的指导意见》,提出到2025年,全省累计创建未来社区1500个左右、覆盖全省30%左右的城市社区。到2035年,基本实现未来社区全域覆盖,打造共建共享品质生活的浙江范例。

杭州市也出台实施意见提出,到2025年底,全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区,高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展,未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。到2035年底,全市基本实现未来社区全域覆盖。

以往的智慧社区主要侧重于利用新一代信息技术,如物联网、云计算、移动互联网等,来提升社区居民的生活质量,包括安全、舒适、便利等方面。而未来社区不仅仅是高科技的加持,更是“规划+科技”的融合,更重视社区治理以及社区与城市的深度融合。

在未来社区领域,绿城服务已经形成许多案例,进行了有效的探索;总结来看,未来社区推广可能面临三大难题,包括因为缺乏单一合同主体,未来社区建设难以统筹推进;配套用房权属不清,运营方无法正常使用和经营;另外,实现盈利困难,无政府补贴的情况下,很难实现可持续发展。

同时,目前仍缺乏对未来社区建设效果的全面准确评价,亟需构建一套系统、科学的未来社区评估指标体系,从而客观反映其建设成效。

商办聚焦线上平台建设、能耗管理及办公空间改善

过往经验来看,商业地产/园区的数字化发展主要聚焦两个方面,一是智能建筑,即楼宇智能设施的解决方案,基于硬件设备的改善、智能联动,结合云端等信息技术实现节能减排、降本增效等目的。

二是以数据为核心的运营体系,围绕核心业务“招商-运营-服务”,通过对实体场景中的数据进行收集、洗练、沉淀、贯通,最终通过数据分析赋能业务全流程的运营体系。

智慧+服务双向赋能是当前商业地产行业高质量发展的重要趋势。一方面商业地产为数字化、智慧化的应用场景提供空间、内容支撑;另一方面,智慧化为商业地产空间、内容形式的创造性转化和创新性发展提供技术支撑。随着新技术的创新突破,智慧化为商业地产新的发展模式提供更多可能。

报告期内,商业地产企业在智慧商场的运营及线上平台、会员体系的建设上动作活跃。各购物中心品牌线都倾向于构建其独立的会员体系,以微信小程序或app等作为便于消费者接触的触点,提供更优质的购物体验。

华润万象生活早年便自主搭建产研一体数字化团队,全面推进数字化建设。商管业务全面提升招商及商业管理系统,打造全新商户入驻及在线交易工具,赋能商户经营;全面升级一点万象APP,大幅优化会员体验。

2023年,华润万象生活围绕“降本提质增效、提升客户满意度”的数字化管理主题,商管航道深化购物中心项目全周期在线管理、提升协作效率,驱动业绩增长,营销画像平台助力会员活动筹备时长下降82%,活动转化率达30%;消费者端数字化体验持续提升,用户价值探索初见成效,“一点万象”焕新升级,月活用户数提升52%,内容板块引流到店消费达2.6亿元。

同时期,华润万象生活在营购物中心实现业主端租金收入220亿元,同比增长38.8%,业主端经营利润率同比提升5个百分点至64.7%。

招商积余2023年稳步扩大其商业运营业务,报告期内组织各类主题活动500余场,客流总量同比增长38.6%。持续发力线上推广,累计开展直播340余场。全年通过自媒体及外部平台,发布图文、海报、短视频等各类线上广告超过8000条,有效提升线上流量。会员人数持续提升,会员总数累计达700万,同比增长27.6%。

2023年度,招商积余商业运营收入2.45亿元,占资管业务收入比重为35.04%,毛利率为44.13%。

在提升消费者体验,增加用户粘性之外,通过数字化运营采集到的消费者行为数据,同样是相当有价值的数字资产,如移动轨迹和消费偏好等,可以通过将这些数据整合分析并反馈至管理者,以优化相关决策和运营模式。

商办和产业园区均为高能耗的业态,在双碳背景下,能耗管理、绿色认证已经成为运营的重点。企业对能耗设备管理系统覆盖率快速提升,搭建能够覆盖多业态、多项目、多系统的统一能源管理平台,成为另一趋势。

据悉,中海搭建的全国统一的能源管理平台,年节约用电量8%以上,年碳排放量同比下降16%。

2023年中海商业还发布了全行业首创中海商务碳足迹实验室,该实验室主要是实现碳足迹全生命周期的捕捉、计量、排放。其最新的低碳城市更新地标在北京阜成门(中海商务中心),中海商业用零碳建筑的设计理念,打造出可复制、可推广的范本。

在改造端,项目加设屋顶光伏、智能照明,也建立了分布式储能、光储直柔、热回收新风系统,打造低碳的办公空间。在运营端,项目建立能源管理的平台、碳排放管理平台,优化楼宇的低碳数据。

据中海商业管理层介绍,目前中海累计智能建筑项目达到584个,累计绿色建筑面积超过1亿平方米,包含住宅项目。商业里面有21个Leed认证、7个绿建认证、7个GWELL预认证。

除此之外,企业关注办公数字化租户端的智能会议室、智能工位、智能访客、智能环境调节的应用,旨在通过提升业主及租户的个性化体验和办公效率,提高商办空间利用率和运营收益率。

2023年9月份,恒基兆业集团旗下智慧办公空间项目Being Cospace在上海再落一子,BCos智能共享办公项目在上海恒基星扬西岸中心开业,这也是BCos继上海恒基名人商业大厦项目、上海恒基六八八广场项目之后,在上海的又一新作。

是次新开业的项目总面积逾八千平方米,拥有超甲级写字楼服务,以及延续了品牌一贯的定位和科技服务属性。通过将数智化技术应用于办公场景,BCos可大幅减少入驻企业的办公流程节点,切实帮助企业办公降本提效,提供智能、安全和有温度的办公新体验。

智慧园区潜力大,智慧物流园区成果不断

产业园区是为实现产业发展目标而创立的特殊区位环境,通常由政府或企业主导,旨在聚集若干个企业的区域。在此基础上,通过引入物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术,实现园区管理和服务的智能化、信息化,从而转型升级为智慧园区。

我国产业园区规模庞大,但智能化、信息化覆盖率整体较低,以国家高新区为例,智慧园区占比约为35%。大多数园区仍然处于智慧化的初级阶段,即单点智能、单场景智慧,存在多个信息孤岛的问题。

产业园区数字化建设的目标主要包括了优化园区管理流程、提高能源使用效率、提升园区招商能力与运营管理效率以及促进资产增值等。

在运营方面,打造智慧园区面临着技术与管理挑战、安全与隐私问题、产业同质化与运营难题、资源浪费与高运营成本、人才与资金依赖以及竞争压力与盈利难题等。而解决这些问题需要综合运用技术创新、政策支持、资金投入等多种手段。

但也要看到,智慧园区蕴含着巨大的潜力,在新技术革命下发展也将有所提速。

报告期内,腾讯数字孪生联合上海融英置业打造了上海临港桃浦智慧园区,以建筑能源数字孪生、设备设施数字孪生、能源系统AI智能优化控制管理联动,通过报表可视化、数据图像化、信息挖掘等技术呈现不同形式的能源数据,为企业提供决策支持,从而减少不必要的运营成本。

同时,通过监测室内环境的反馈数据,如环境温湿度、CO2浓度、甲醛浓度、PM2.5等,自动控制系统运行模式,提高室内空气质量及用户舒适度。并通过AI智能调节功能,帮助运维人员自动调整系统运行模式,减少运维人员数量与工作负荷,提高工作效率。

中电光谷2023年内与多方签署战略合作协议,积极拓展项目。同时,不断加快数字化转型。

其2023年年报显示,该公司已按数字园区建设标准1.0版为26个产业园区提供建设服务。采用数字园区建设标准2.0版建设的贵阳、保定及邯郸项目即将启动;中电节能以OVU(低碳云)数字平台为底座,构建园区能源建设体系、运营体系、碳战略体系三大价值核心,充分利用可再生能源,打造园区综合能源系统,实现园区多能互补、降本增效、节能降碳。

目前已在全国10余个城市运营区域能源站20个,签约面积1100万平方米,实际运营面积560万平方米,服务客户6289家。

物流园区方面,2023年多个智慧物流园区的建设取得了新进展。冷链物流仍然备受关注,国家发改委2023年6月份公布了新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单。此外,中国物流与采购联合会预测,2023年冷藏车保有量预计达到43.1万辆,同比增长12.8%;冷库总量预计达到2.28亿立方,同比增长8.3%。

报告期内,ESR河北廊坊百医物流园竣工,该物流园区总建筑面积约7万平方米,项目拥有高度集成的现代化仓库管理系统、运输管理系统、自动分拣系统、冷链管理系统与医院供应链平台无缝连接,建立了高效的医药储运信息化、数字化运营管理体系,为医药行业上下游企业提供完备的基础设施保障。

京东物流与广西北流市政府合作的重点项目——中国·北流乡村振兴智能供应链基地暨京东物流(北流)智能物流港年底前正式开园,园区建设有冷冻仓、冷藏仓、高标仓和常温仓四大仓库,全面覆盖生鲜、中药材等各类产品的物流仓储需求。

作为国家冷链物流骨干节点的智能物流港,京东物流将通过智能技术的全面应用,提升区域供应链的数字化水平。京东物流打造的WMS(仓储管理系统)、WCS(仓储控制协同)和高密度料箱“货到人”系统,以及高位货架、高位叉车等设施均在园区内广泛应用,提升仓储使用率。高密度料箱存储机器人也能有效提高存储密度,降低工人员工作强度,提升出入库效率。

来源:观点指数整理

同时,京东物流凭借碳中和园区和低碳供应链物流经验,为智能物流港定制基于冷链物流园区场景下的SCEMP(供应链碳管理平台),而该园区也将成为华南首个碳中和物流港。

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。