产业运营:逆境铸魂

“十四五”期间,科技创新是战略规划的重点,困于传统地产疲弱的开发商也试图转型开发产业园区,不过相当部分只得其形、不得其魂。

后疫情时代,经济变化和行业调控仍在进行中。当下,房地产高杠杆的发展模式弊端、高负债及各类财务资金问题成为伫立在企业面前的大山,并给企业发展带来诸多不利影响。如何实现可持续的稳健发展,是企业需要明确的首要问题。住宅业务之外,多元化赛道的物业、物流、产业等也迎来新的发展机遇,如何实现自身突破值得思考。

为此,观点指数研究院在长期跟踪企业动态、市场发展、行业经济的基础上,采用企业访谈、数据收集、调研等手法,结合专业的数据分析和深度的研究,全方位多维度地剖析当前行业各业态各领域的发展现状,并且对标杆企业项目、产品模式进行综合探析,在2022博鳌房地产论坛现场隆重发布《观点指数·2022中国房地产行业发展白皮书》(影响力指数·2022年度地产风尚企业表现报告),与各方企业共谋划,同成长。

以下为“2022上半年产业运营报告”及研究成果:

观点指数 2022年上半年疫情持续扰动,产业运营企业的正常经营受到波及,租金、招商等收入承压。大部分企业为避免整体业绩大幅下滑,选择将此前留存的地产销售收入在一季度进行集中结转,而这可能导致本年度中后期的业绩增长难以为继。

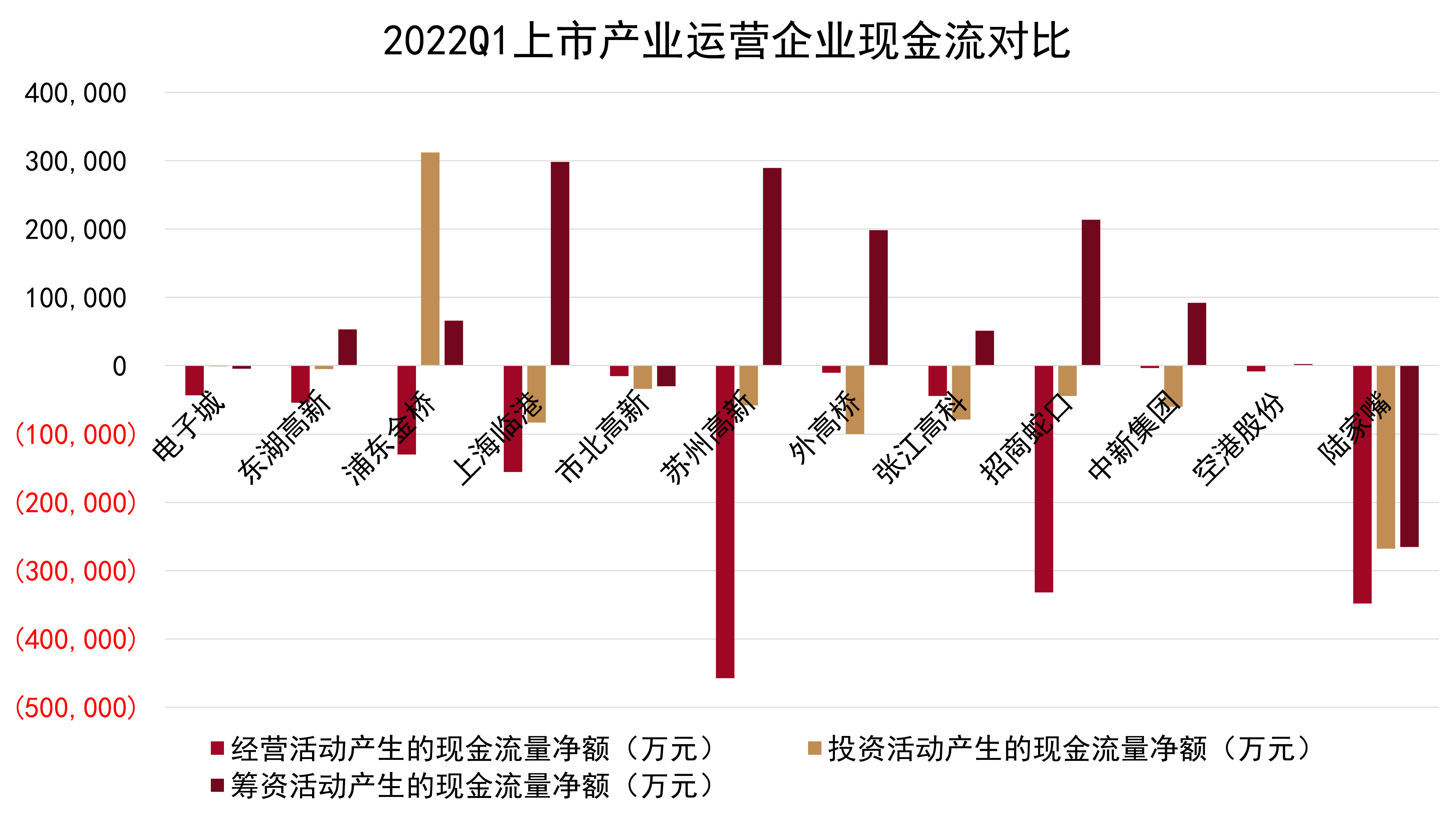

从现金流来看,2021年一季度观点指数监测的所有样本企业的经营活动产生的现金流均为负值,企业经营压力较大。

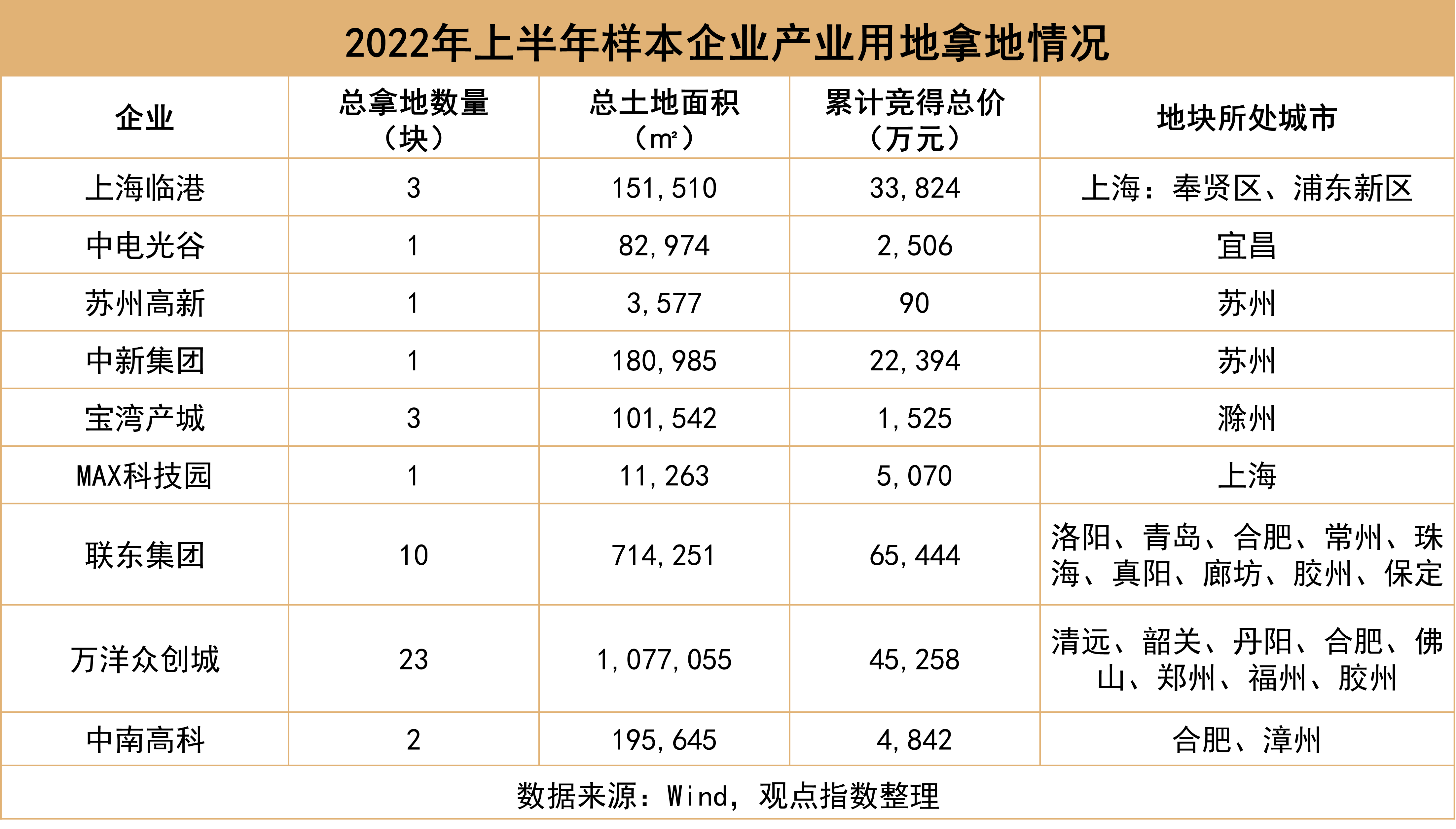

产业用地获取情况方面,万洋众创城、联东集团为2022年上半年绝对的拿地大户,分别摘得23和10宗产业用地。

上半年经历的运营挑战客观存在,但企业个体自身的做法和思维同样关键。无论是做一级开发、土地整理,依赖卖地回款;还是做类城投业务,依靠二级开发销售住宅等,本质都是在用地产的思维、传统的模式经营产业运营事业。

这些模式在早期取得了一定成功,然而随着我国各行业的提质增效,逻辑发生重大变化,及时改变思路才能不被落下。

上半年公募REITs市场也迎来了数个重要节点,包括上交所对波动较大REITs的警示、华夏中交REIT的上市、首批9支REITs解除限售以及REITs扩募规则的出台等。

整体来看,虽然成交活跃度有所波动,但投资者的热情依然旺盛。

样本企业营收半数下滑,力保现金流成决策重点

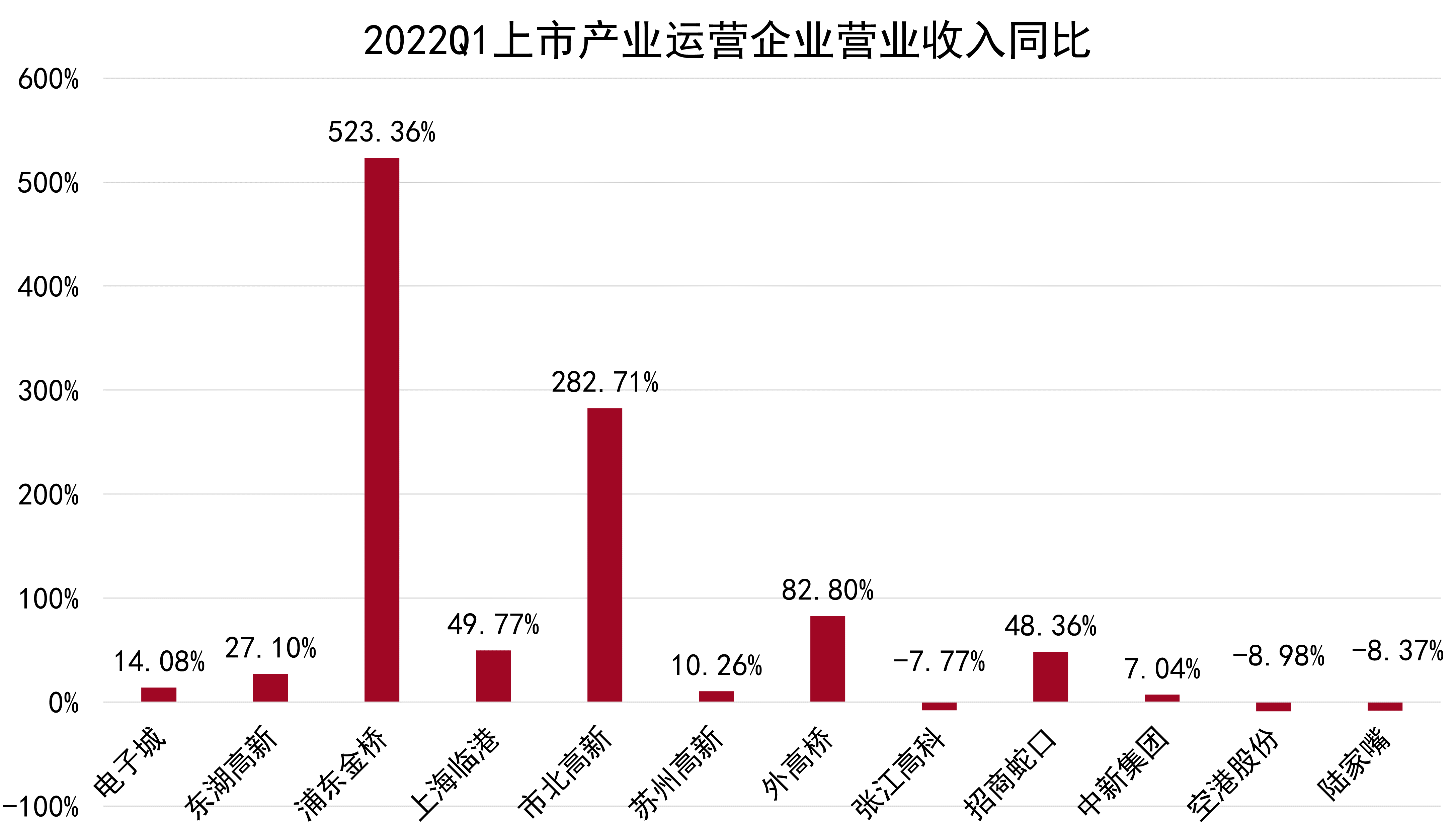

在观点指数重点监测的产业运营企业中,上市企业19家,剔除出现经营异常和不公布一季度业绩的港股上市企业,有12家A股上市企业在报告期内公布了2022年一季度业绩。

数据上看,在利润实际增加这一指标上,观点指数监测的12家样本上市企业中大部分本期业绩增长与房地产收入结转有关,包括一些产业载体出让的收入。

营业收入表现上,2022年一季度有9家企业实现了营收正向增长。其中,浦东金桥增长523.36%,市北高新增长282.71%,外高桥增长82.80%,上海临港增长接近50%,实现高增长的几家均是上海园区企业。

数据来源:公司公告,观点指数整理

数据来源:公司公告,观点指数整理

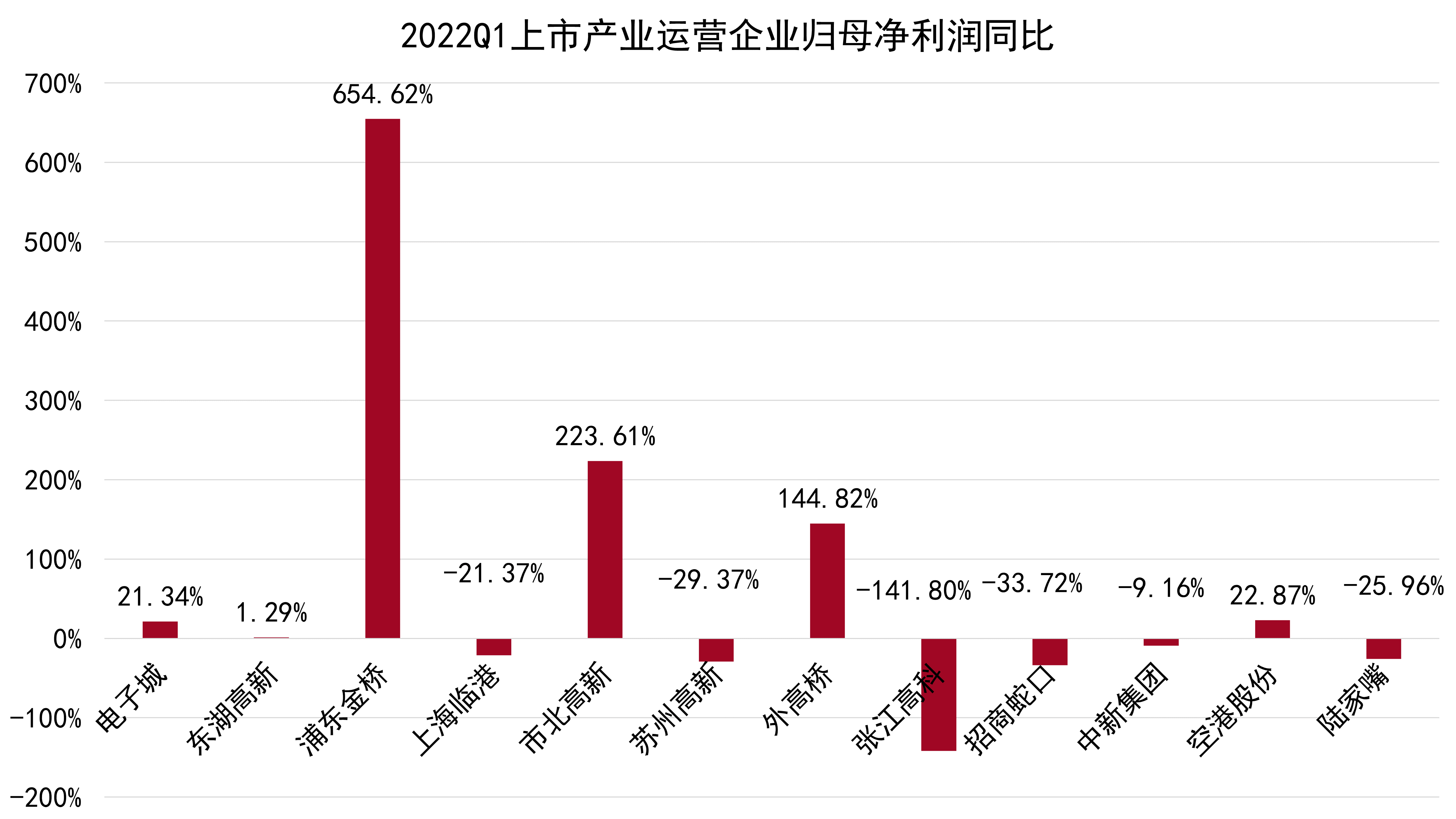

从归母净利润同比变化来看,2022年一季度12家样本企业中有5家实现正增长,其中浦东金桥、市北高新和外高桥是上海企业。

相当数量的产业园区企业,特别是上海本地企业选择在本年一季度结转房地产收入,包括区内住宅和产业载体的销售,贡献了可观的营收和净利增长。

数据来源:公司公告,观点指数整理

比如浦东金桥就在期内基本完成了碧云尊邸一期的交房,结转当期收入、净利润;市北高新则受益于本期园区产业载体销售确认收入增加;外高桥在解释收入和净利润大增时,同样提到了“主要为房产转让收入较上年同期大幅上升”。

张江高科引以为傲的“产业投行”模式则受到了国内外资本市场、新冠疫情再次爆发等因素的影响,直接或间接持有的境内外二级市场股票市价大幅下跌,使得净利润出现了滑坡。

当前产业运营商进行产业投资是大趋势,如中新集团在近两年就多次参与多支产业投资基金的成立,涉及生物医药、电子信息、半导体、新消费等行业。标准厂房开发的代表联东也在2021年开启产业投资新路径,先后投资了明势资本、同创伟业旗下基金,并已取得一定的成果。

不过,产业投资收益情况与整体市场环境关联极大,当资本市场表现转差时难免会对公司业绩造成较大影响,同行效仿投行模式时,更需做好规划。

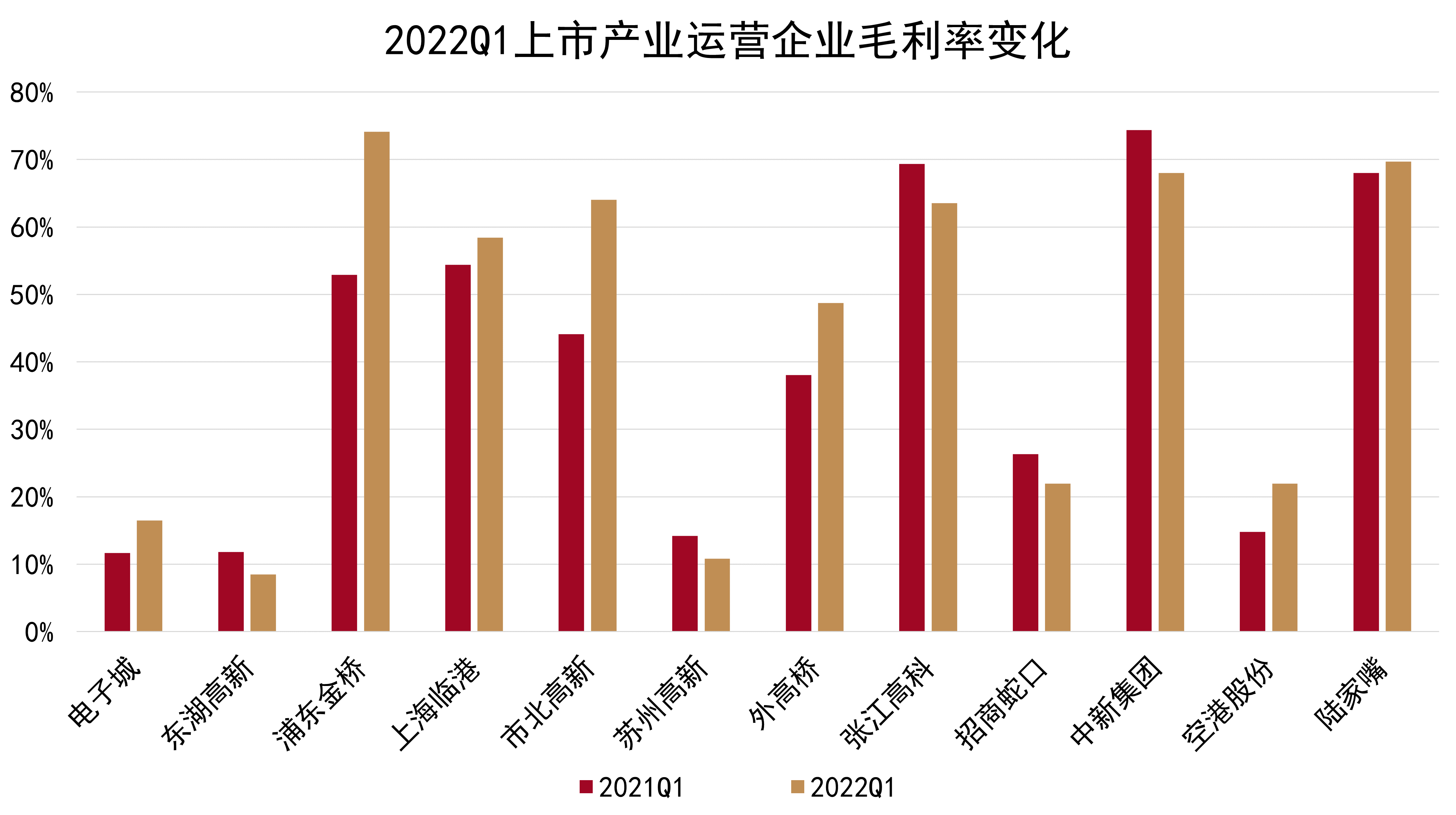

数据来源:公司公告,观点指数整理

数据来源:公司公告,观点指数整理

从现金流看,2021年一季度观点指数监测的12家样本上市企业经营活动产生的现金流均为负值。

主要是一季度受疫情影响,整体经营环境急转直下,各大产业园区企业无论是开发销售还是园区运营的回款都显著下降。

数据来源:公司公告,观点指数整理

观察现金及现金等价物净增加额,12家样本上市企业中也有8家呈现负值,企业在一季度现金净流出,现金状况堪忧。

观点指数认为,受到疫情影响,一季度产业运营企业的正常经营受困,租金、招商等收入承压。因此为避免整体业绩明显下滑,选择将此前留存的地产销售收入在本季进行集中结转。

不过,这种集中结转的方式可能导致本年度中后期业绩增长难以为继,需持续关注企业二三季度业绩情况。

另外,企业更需留意自身的现金流健康状况,确保主营业务回款,拓宽融资渠道。

万洋、联东、中南成拿地大户,工业用地出让渐趋严格

从上半年产业用地的获取情况来看,有多家企业成功拿下产业用地,特别是一些医疗器械、光伏能源以及半导体产业的企业。

观点指数重点关注园区投资企业的拿地,万洋众创城、联东集团是上半年绝对的拿地大户,分别摘得23和10宗产业用地,土地面积合计分别为107.7万平方米和71.4万平方米,累计竞得总价分别为4.53亿元和6.54亿元。

在万洋所摘地块中,位于广东清远市佛冈县的有5宗,位于广东韶关市新丰县的有9宗,显示了万洋对清远、韶关两市的重视程度。可以看到,广东依然是万洋投资布局的绝对重点和核心。

特别是韶关市新丰县,根据该地2022年度国有建设用地供应宗地表,新丰县工业园松园园区在2022年全年合共供应7宗工业用地,合共宗地面积31.7万平方米,均已在上半年被万洋全数收入囊中。

韶关和清远在广东的发展中稍显落后,更需抓住头部城市的产业转移契机,满足当地工业厂房需求。从政策面看,新丰县丰城街道为当地推进"三旧"改造的重点区域,清远亦出台了鼓励工业园区建设和使用标准厂房等优惠政策,未来将形成显著的产业集聚效应。万洋在两市的着重布局,显然是为了抓住大湾区整体发展中产业转移的机遇。

值得关注的是,联东、万洋、中南3家均于上半年在合肥工业用地市场有所斩获,多方的关注足以证明合肥循环经济示范园区在当地工业发展中的重要地位。合肥作为承接产业转移的重要区域,工业用地越发紧俏,此时拿地对于企业来说是战略占位的重要时刻。从出让土地条件看,现时产业用地出让大部分设置了一定的投资强度要求,对宗地中建设项目也有严格规范。

如上海临港摘得的奉贤区两宗地块,均作出明确的土地权益流转限定,要求"土地使用权不得整体转让,不得分割转让"、"工业宗地范围内房屋不得分幢、分层、分套转让",并要求受让人"不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施"。

而苏州高新所拍得的苏新国土2021-WG-12号宗地,明确规定产业类型为智慧新能源设备,同批出让的苏州其余12宗地块也有明确产业类型要求。

除了设置严格的投资强度要求和明确的产业定位外,"亩均税收"也成为重要的出让控制性指标。如1月25日,中电光谷成功摘得的宜昌市宜土网挂(2021)56号地块,就规定了亩均税收不低于15万元/亩。

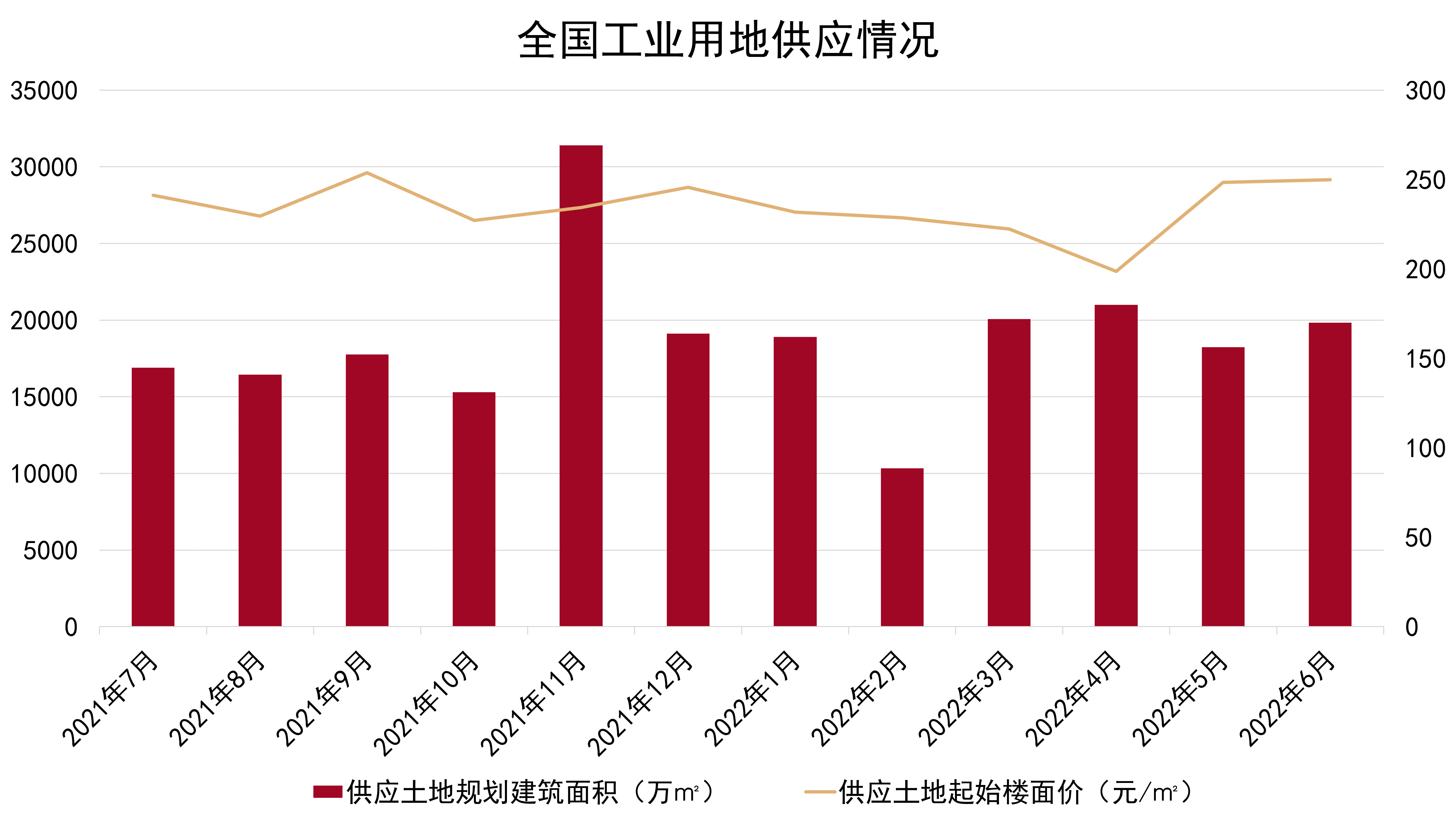

从全国工业用地出让情况来看,2022年上半年供应土地数量17602宗,同比增长0.1%;供应土地规划建筑面积108364.76万平方米,同比增长14.2%;供应土地起始楼面价229.98元/平方米,同比增长0.7%。

数据来源:Wind,观点指数整理

数据来源:Wind,观点指数整理

从成交情况看,上半年成交土地13297宗,同比减少9.8%;成交土地规划建筑面积80744万平方米,同比增加1.6%;成交总价1883.35亿元,同比减少1.3%;成交楼面均价234.82元/平方米,同比减少2.1%。

今年各地频繁出台支撑工业用地供应的政策,致力于优化审批流程。提高办事效率的同时,确保工业用地用于符合区域整体发展的产业。

未来一段时间内,相信会有更多地方陆续跟进,要求上可以预见会更加严格。

园区PPP退场,地产思维待变

疫情期间,园区的正常经营面临前所未有的挑战。在建项目工程变慢、现有租户退租增多、招商引资困难重重、区内生产企业的供应链上下游也被打断,无论是国营还是民营园区都无可幸免,管理现金流成为现时的重点。

“十四五”期间,科技创新是战略规划的重点,困于传统地产疲弱的开发商也试图转型开发产业园区,不过相当部分只得其形、不得其魂,项目无法盈利,现金流管理成重大困难。

更有民营开发商表示,由于招商要求难以达标,宁愿放弃项目前期的投资也要撤出,避免继续拖累母公司现金流。

作为产业新城代表之一的华夏幸福,债务问题已发生两年,尽管已披露了债务重组计划,但距离问题完全解决仍需时日。专注产业市镇规划、开发及运营服务的中国宏泰发展,已于今年上半年与中国金茂联合公告,后者将以最高现金代价约25.65亿港元对其进行私有化。待计划实施完成之后,中国金茂将持有中国宏泰股份的90.1%,而仅有9.9%将由利东(中国宏泰控股股东及中国金茂一致行动人士)持有。

尽管两家企业多年经营所积累的产业资源以及优秀招商团队,依然会在未来重组后发挥较大作用,但不能忽略的现实是,两大产业园区PPP模式的民营代表企业已经实质上退出一线舞台。

客观因素固然重要,自身的做法和思维更是关键。无论是做一级开发、土地整理,依赖卖地回款;还是做类城投业务,依靠二级开发销售住宅等,本质都是在用地产的思维、传统的模式经营产业运营事业。这些模式在早期取得了一定成功,然而随着各行业提质增效,发展逻辑发生了重大变化,及时改变思路才能不被落下。

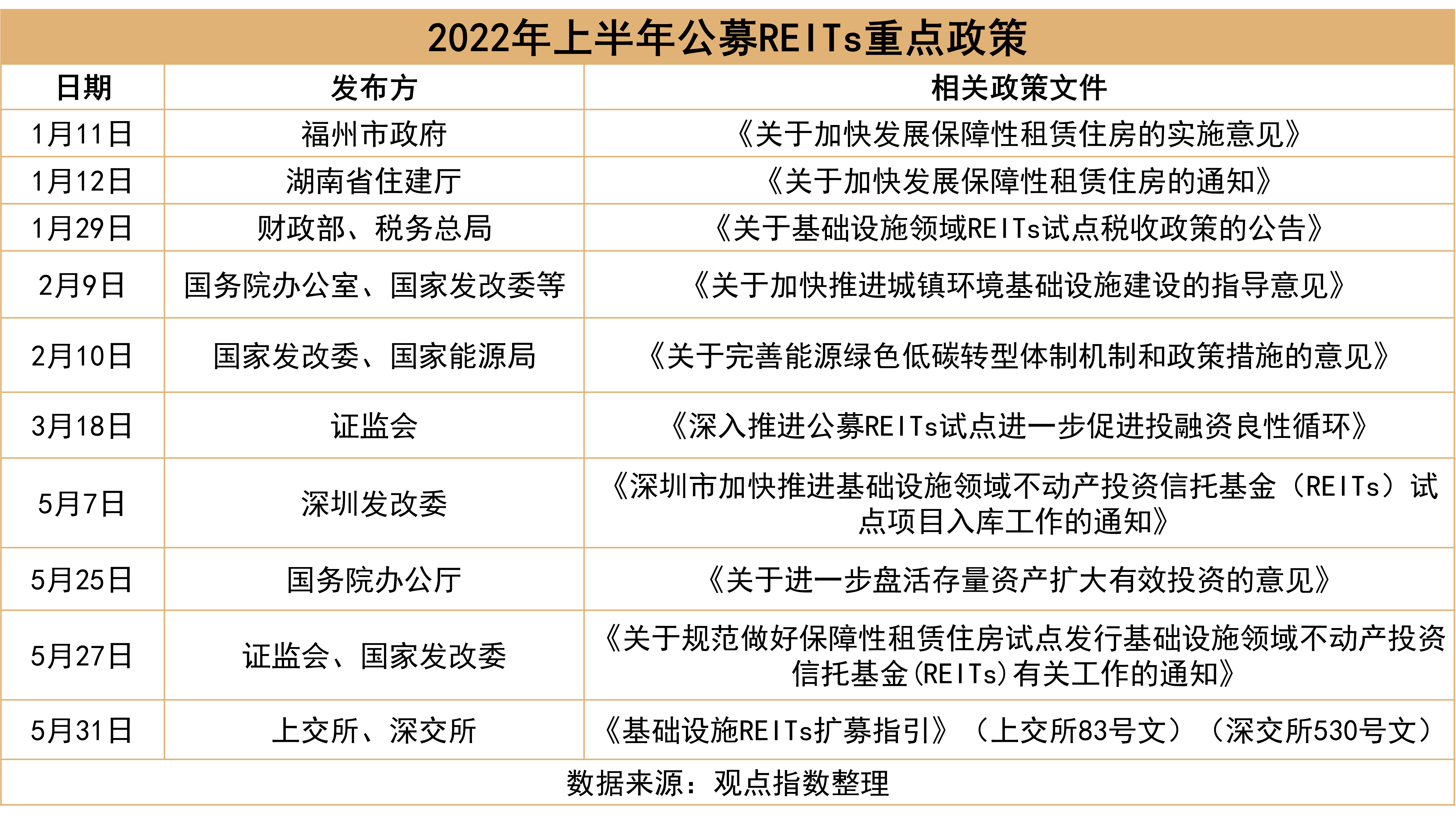

REITs政策频出,扩募和解禁期到来

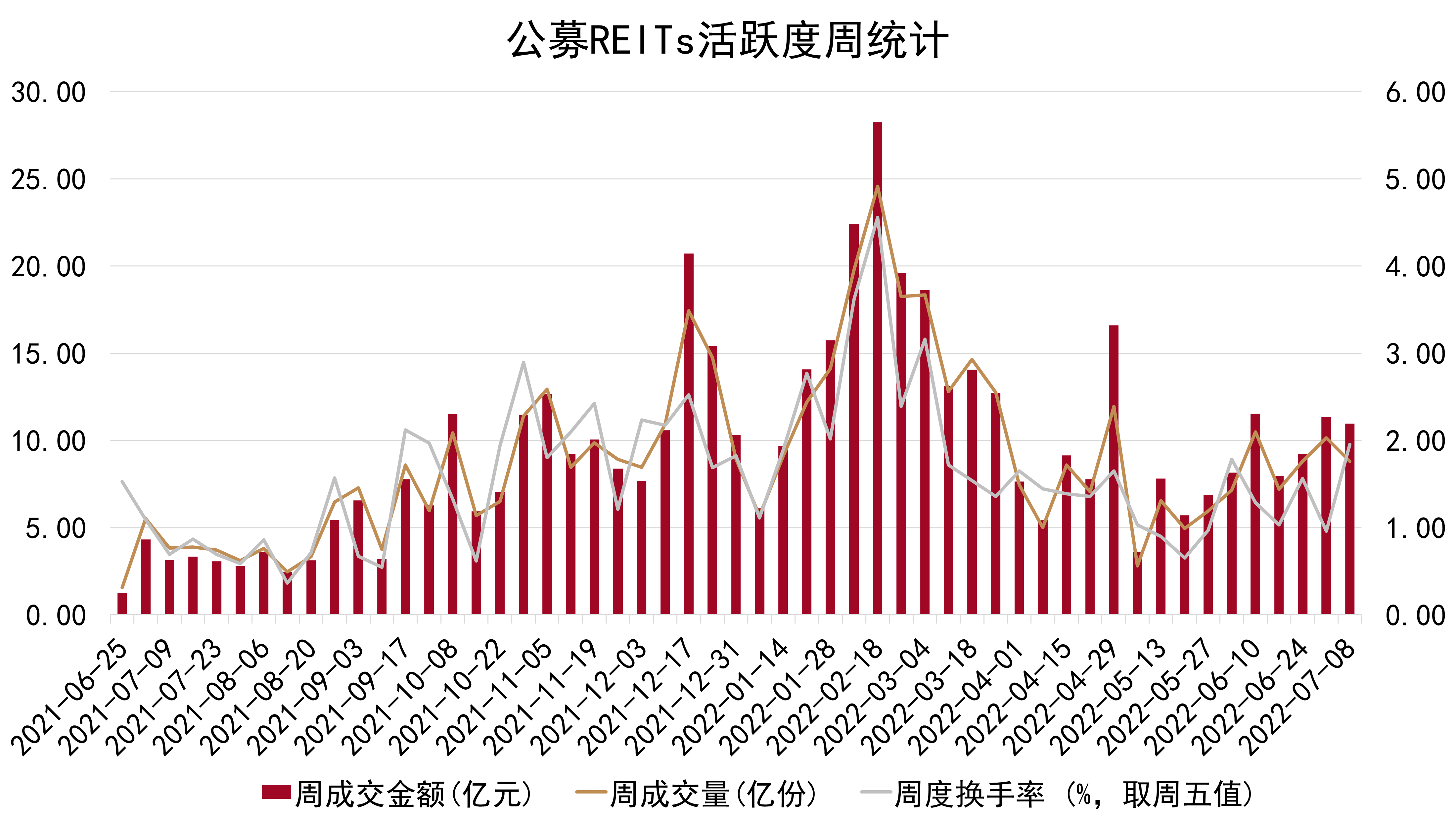

上半年公募REITs市场迎来了数个重要节点,其中包括:上交所对波动较大REITs的警示、华夏中交REIT的上市、保障性租赁租房REITs的试点推进、首批9支REITs解除限售,以及REITs扩募规则的出台等。

年初,由于多部门与机构发声,支持各类基础设施项目积极参与试点发行,公募REITs市场出现了一段交投相当活跃的时期。

数据来源:Wind,观点指数整理

市场活跃度在2月第二周达到REITs发行以来的高峰,11只公募REITs周成交金额达到28.24亿元,周成交量4.91亿份,周内换手率4.56%,均为最高值。市场活跃度过高、价格上升过快引致多支产品接连停牌,并引来上交所发文警示,要求对波动较大的REITs依规加强监管。

在警示发出后,市场逐步回归理性,活跃度和各只产品的价格都有所下跌。直至4月末,本年首只实现上市的公募REIT——华夏中交REIT上市交易,REITs市场迎来了短暂的交投活跃高峰。其后市场再度平复,静待下一次的窗口期。

随着国金中国铁建REIT在7月8日完成上市,目前仍有4只公募REITs处于审批过程中,其中深圳人才安居保障性租赁住房REIT项目状态已于7月11日更新为“通过”。

政策方面,多项REITs相关的支持政策在5月末集中出台。

其中,证监会办公厅与国家发展改革委办公厅联合发布了《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,规范做好保障性租赁租房试点发行REITs工作。

REITs扩募方面,5月31日证监会指导沪深交易所制定发布《新购入基础设施项目(试行)》,明确扩募的各项规定,意味着公募REITs扩募规则正式落地。

6月21日,首批上市的九只公募REITs迎来解禁潮,解禁前流通份额20.95亿份,本次解禁份额约21.73亿份,占全部战略配售受限份额的50%,占流通份额的105%。

而由于机构投资者中保险、产业资本占比较高,分别为31.3%和22.3%,两者均为长期投资者,因此首次解禁带来的卖压较为有限,市场价格并没有受到明显的冲击。

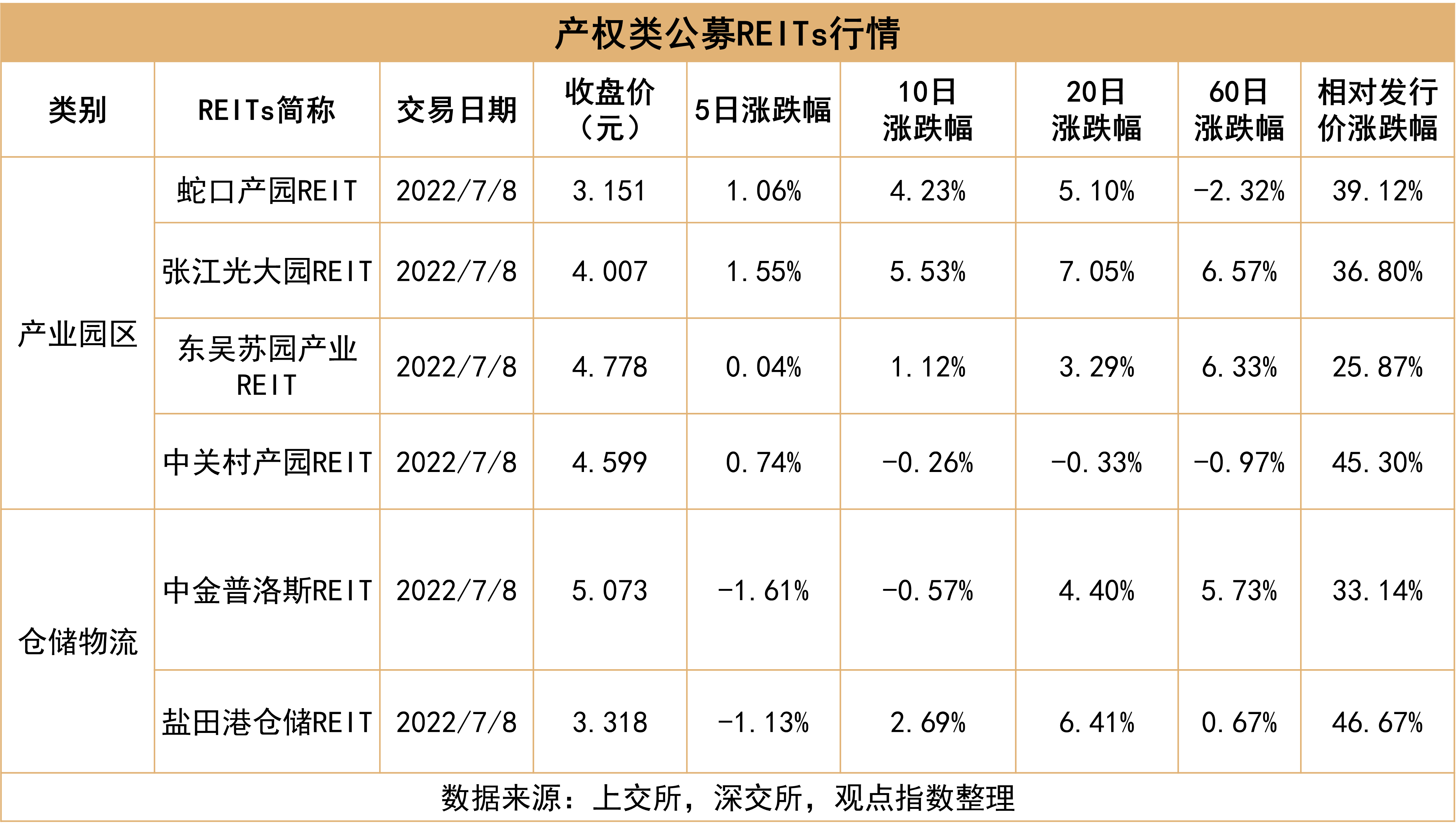

截至7月8日(7月第一周),已发行公募REITs相对发行价平均涨幅为26.24%。其中,红土盐田港仓储REIT涨幅为46.67%,建信中关村产园REIT涨幅为45.30%、中航首钢生物REIT涨幅为40.94%,涨幅均位于前列。

现阶段大部分投资人继续将REITs视为资产配置的良好方式,减持需求不显著,未来将有更多优质资产参与到REITs的发行当中,持续满足市场的投资组合需求。

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。